(26)

(26)

私の本棚:コンパイラ作成法

── David Griesのコンパイラ作成法

私の本棚を紹介します。

第26回は、デヴィッド・グリースのコンパイラ作成法の本を取り上げます。

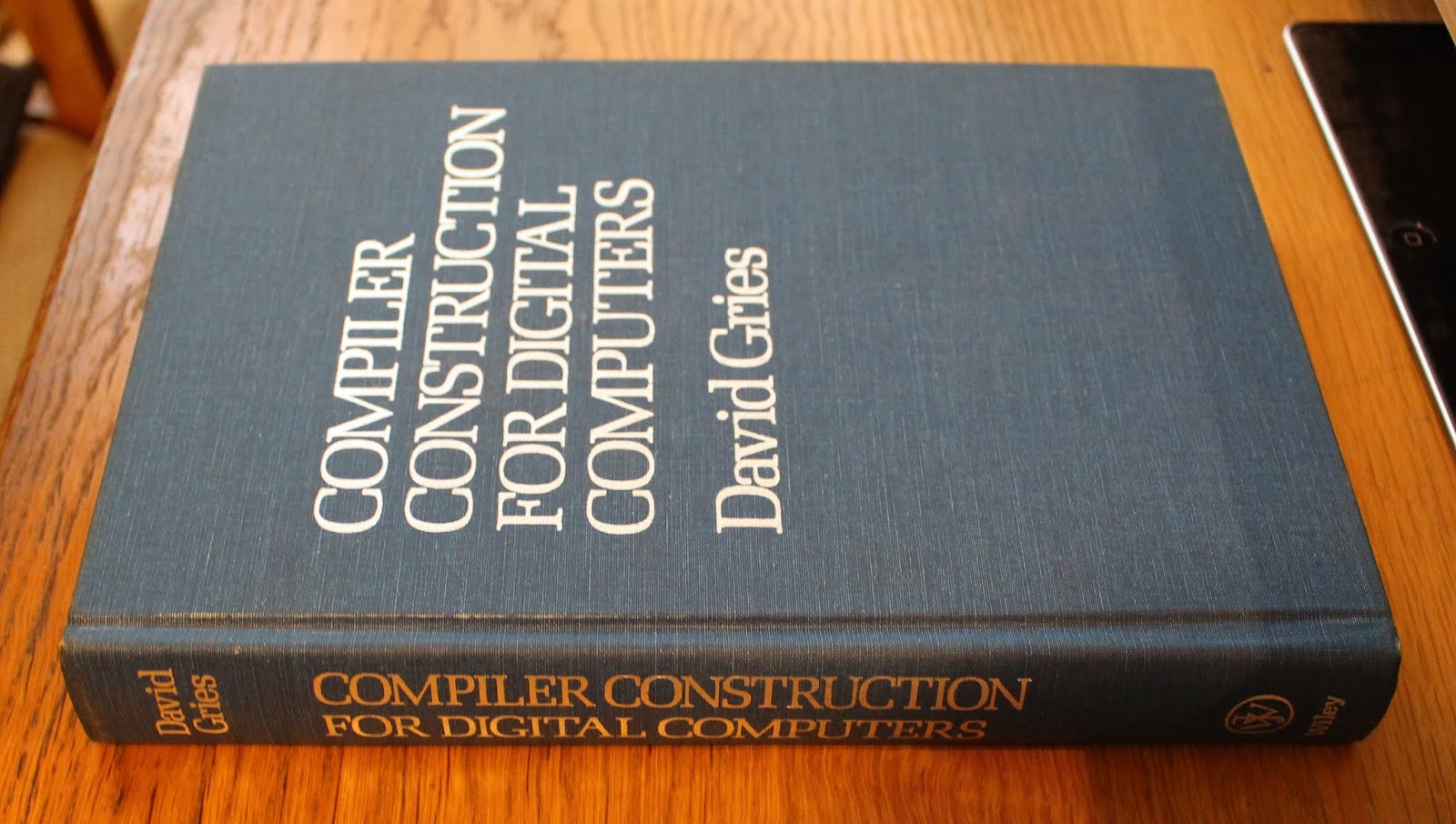

上掲写真は、

・Gries「Compiler Construction For Digital Computers」

です(詳細は【解説欄】を参照してください)。

▼驚き(その1):こんな本が売られている!

MIT(Massachusetts Institute of Technology)の北側に“テクノロジー・スクエァ”という場所がある。その辺りには名前の通り多くの技術系の会社や研究所が存在していました。その一角にある とある研究所で、私は仕事をしていた時代がありました。昼休みになるとMITのCo-op内の書店へ行っては技術書を漁っていました。

そこで発見したのがこの本です。当時、新しいプログラム言語のコンパイラー開発を担当していたので、仕事に直結する書物を捜していたところだったのです。当時はまだ「コンパイラ作成法」だけを直接説明している本などありませんでしたから、この本を書棚から発見した時は、心底驚きました。アメリカではこんな本が売られているのだ! と。

▼驚き(その2):簡単に本が作れるかも‥‥!

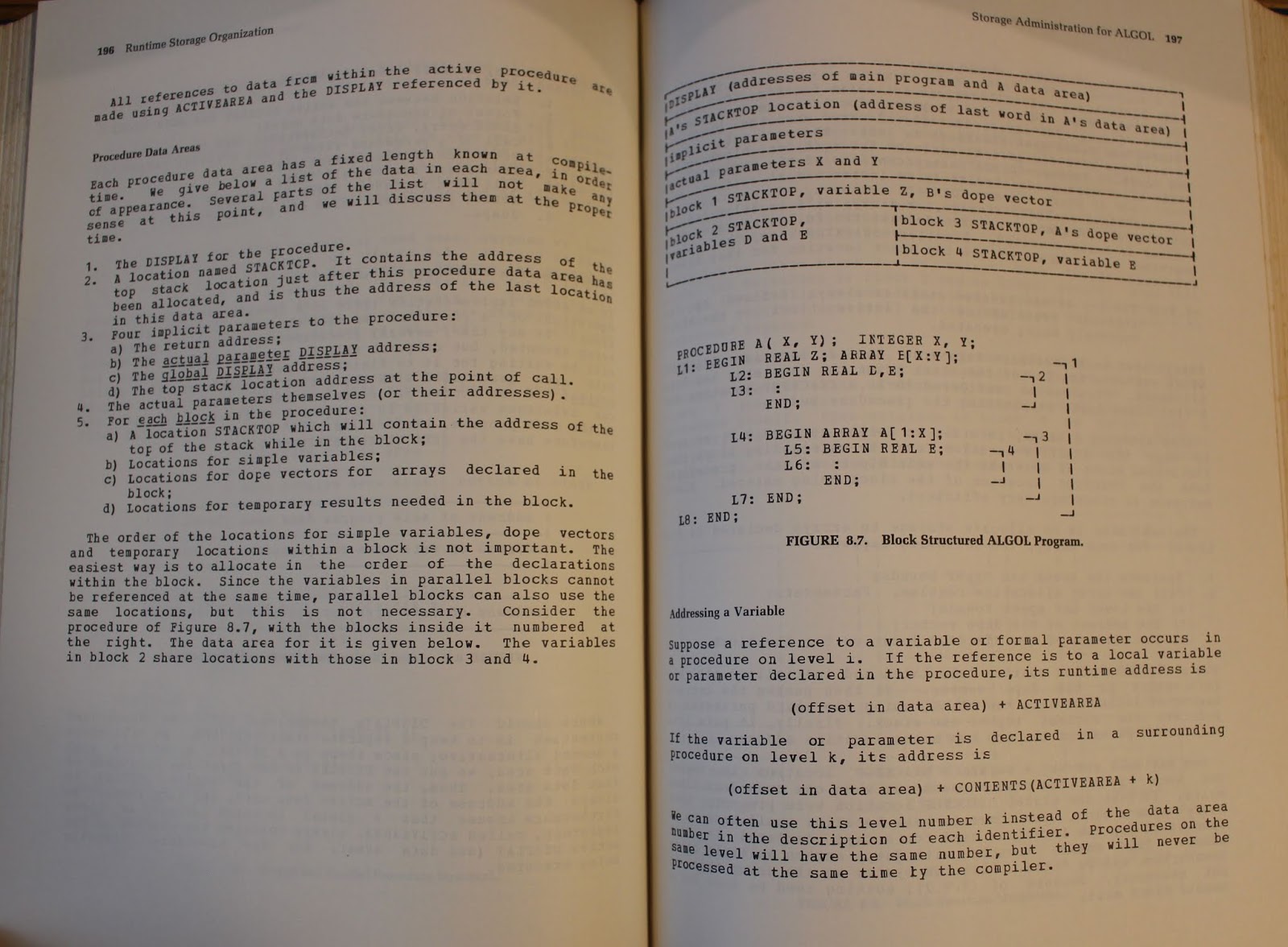

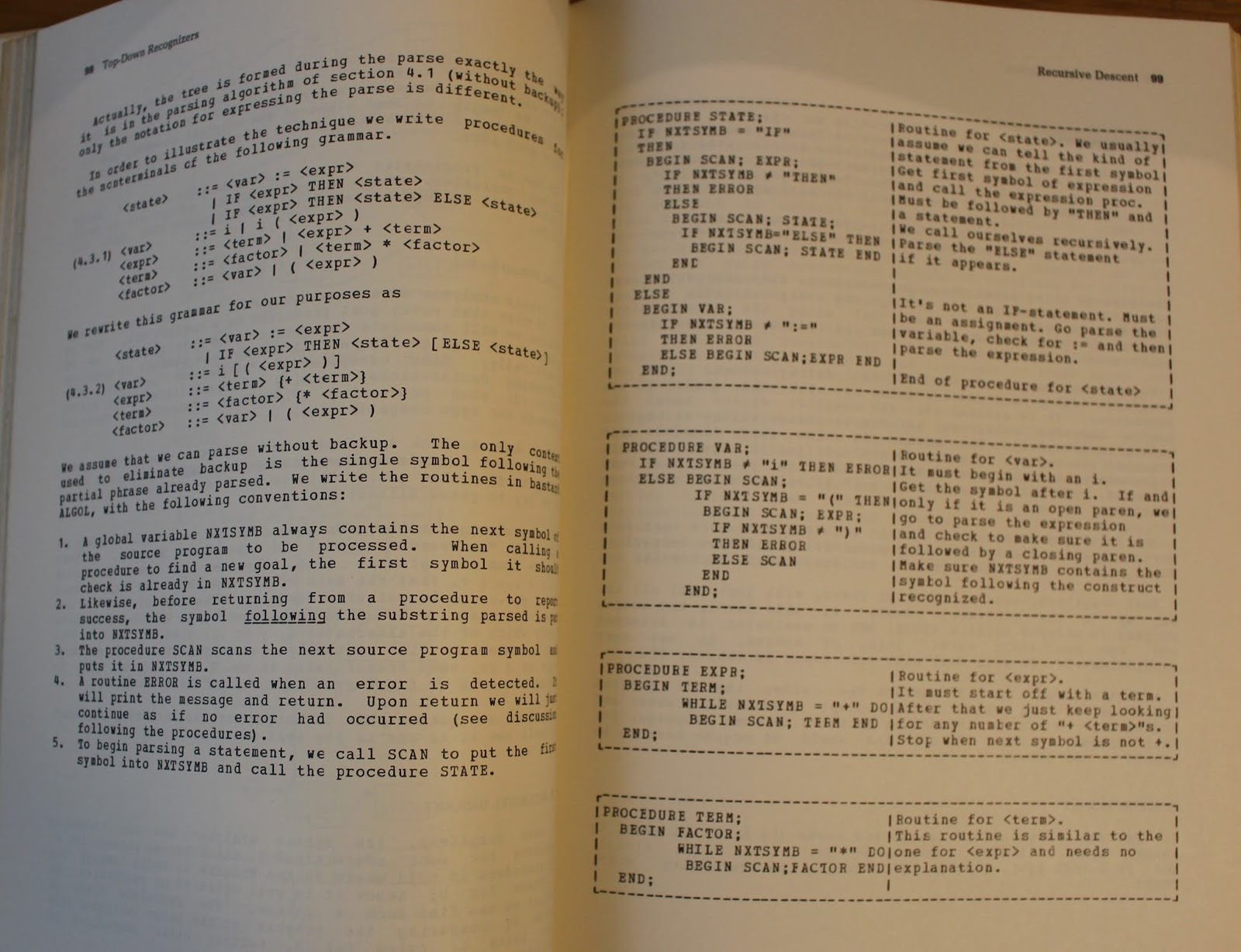

もう一つ驚いたことがあります。それはこの本が、コンピュータ出力として当時見慣れていた“ラインプリンタ出力”そのものを印刷したものだったからです。当時コンピュータ技術者が、普通にドキュメントとして用いているものが、そのまま書籍になっていたのです。

ラインプリンタ出力そのままでは、今の感覚ではさぞかし印字品質が悪いだろうと思うでしょう。確かに印字品質は最低だったでしょうね。でも、私の最初の印象は、我々技術者の書いたものをそのまま本にできるのだ、という素朴な驚きでした。

当時は、本を作りたければ著者は原稿を手書きし、あるいはタイプで原稿を作り、出版社の側の編集者がそれを読んで手書きで修正します。その結果を著者に戻し最終原稿を仕上げるのです。その段階が済むといよいよ活字を拾う専門家に渡されるのが普通でした。そして、ゲラ刷りができるといよいよ校正作業が本格化していくのです。

したがって執筆者の思いがそのまま正しく伝わり書物が出来上がるということは絶対にありえない事だったのです。本を作るのは、何度も何度もやり直しが必要となる難しい仕事でした。そして出来上がった本は、多くの人達の妥協の産物だったのです。それが、もしかすると著者の思いがそのまま本に反映できるのではないか、という夢のような希望が生まれてきた瞬間だったのです。

これ以後、DTP(Desktop publishing、デスクトップ・パブリッシング)の時代になっていくのです。その意味では、この本は私にとって大切な、貴重な本なのです。

【解説欄】

▼David Gries「Compiler Construction For Digital Computers」

・表紙

( カバー付きの表紙 ) ( 本体の表紙 )

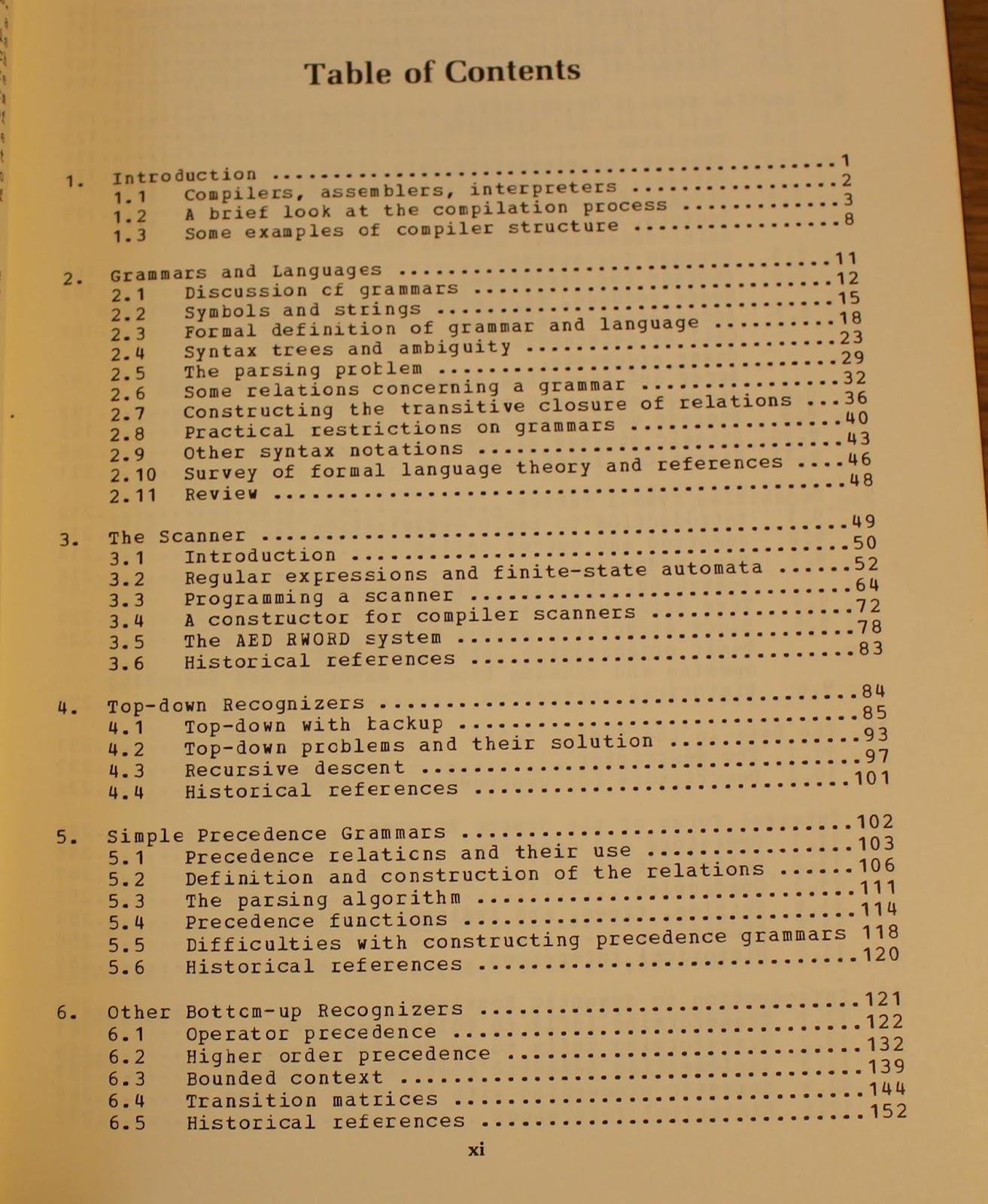

・目次

( 目次 1,2,3 )

・内容の例

( 内容 1 ) ( 内容 2 ) ( 内容 3 )

デヴィッド・グリース

David Gries

(Wikipedia から引用)

▼本の詳細

(1)Gries 「Compiler Construction For Digital Computers」:Copyright (c) 1971 by David Gries, John Wiley & Sons,Inc. ISBN 0-471-32776-X【初版本】

|