(33)

(33)

私の本棚:高木貞治 解析概論

── 高木貞治 解析概論

私の本棚を紹介します。

第33回は、高木貞治著 増訂版「解析概論」を取り上げます。

上掲写真は、

・増訂版「解析概論」

です(詳細は【解説欄】を参照してください)。

大学で数学を専攻することになったとき、教師から「数学を勉強するなら高木貞治先生の“解析概論”くらいは持っていなければ・・・」と言われて、素直な私めはすぐさま購入してしまったのがこの本なのです。当時は、かなり高価な本を買ってしまったという印象を持っていましたが、定価が950円ですから今の感覚では廉価ですね。

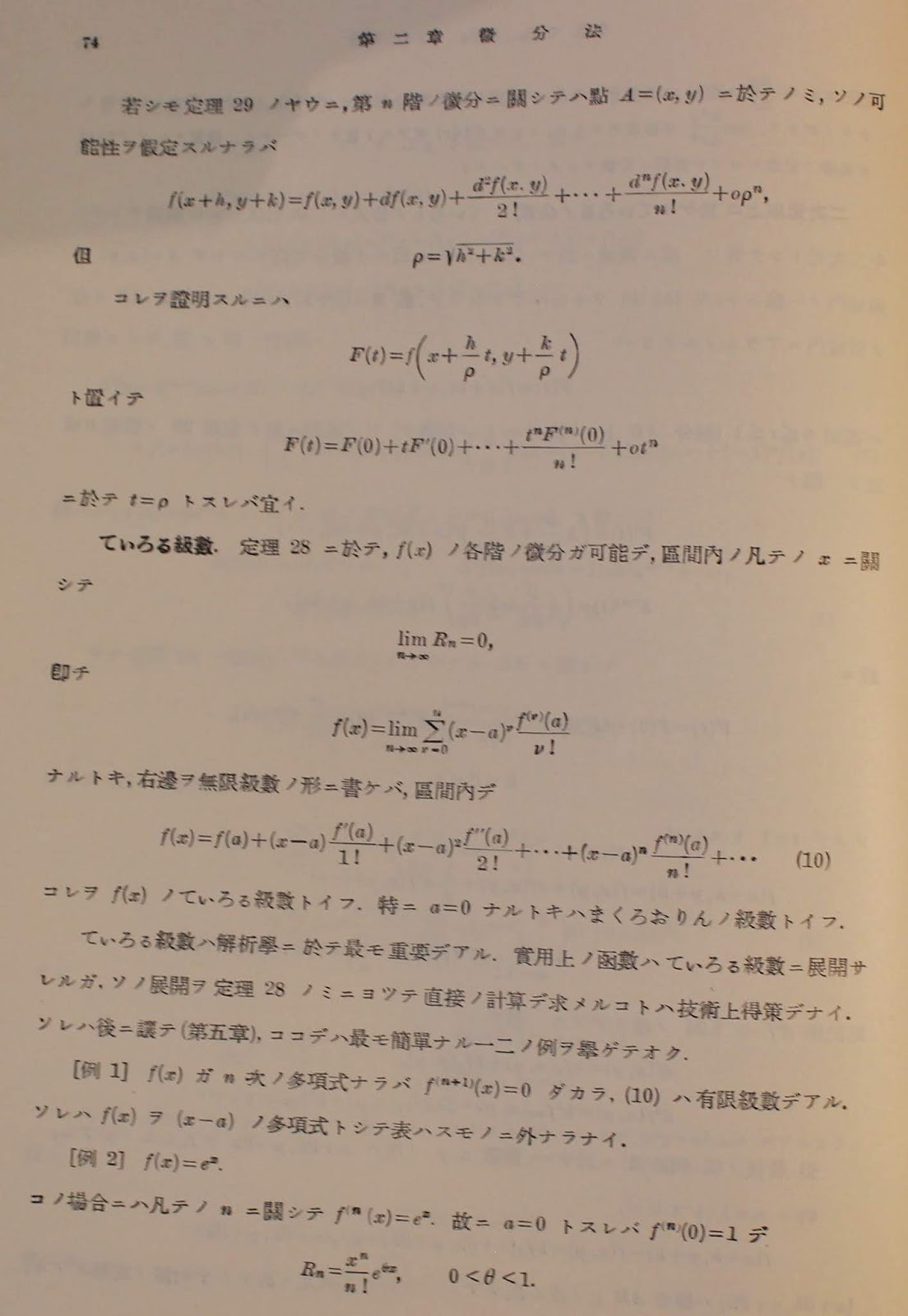

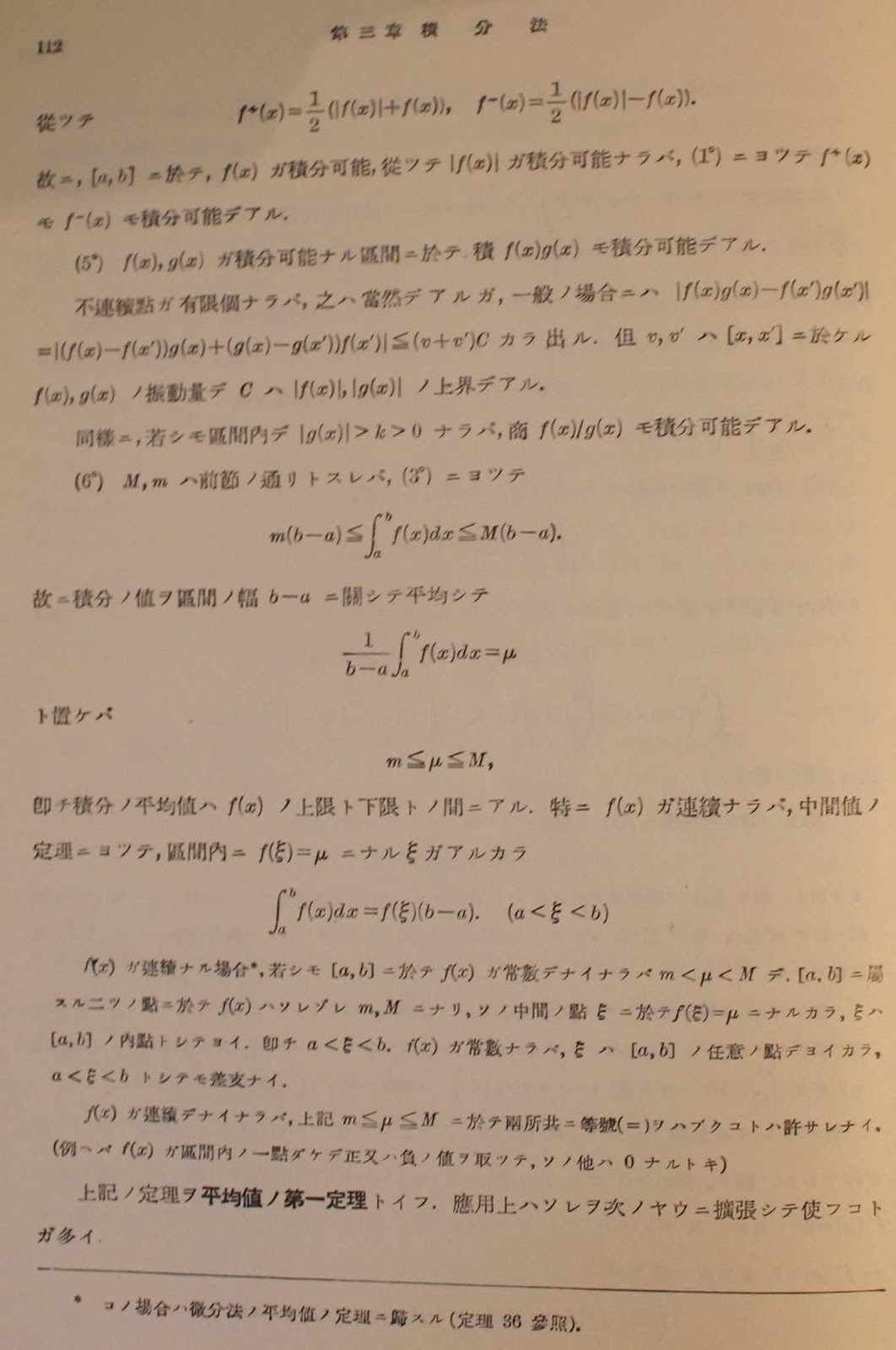

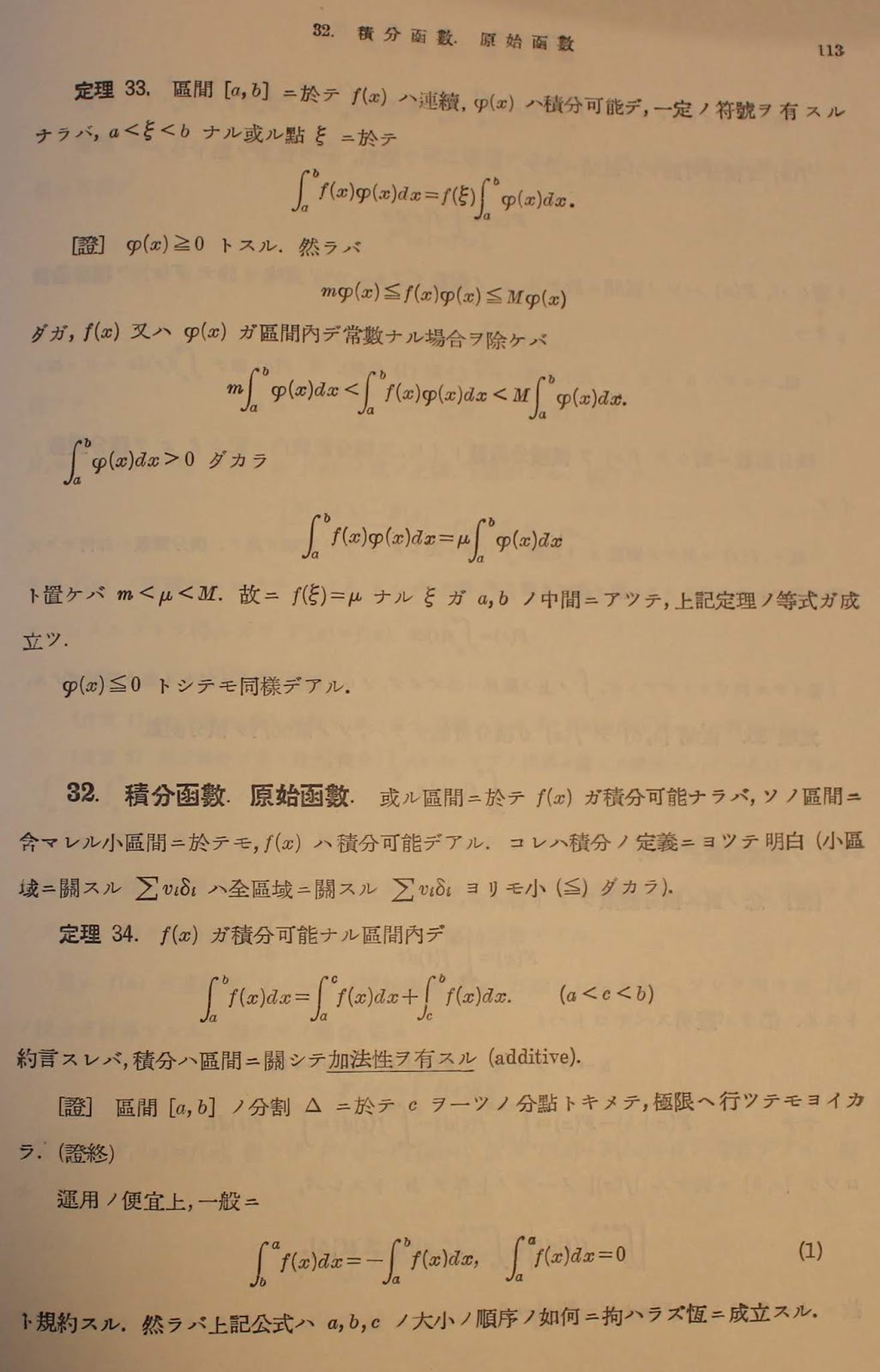

この本の特徴は、地の文が漢字とカナ文字とで表記されていることです。いろいろな証明文を、独特な漢字・カナ混じり文で読んでいると、何か特別な世界に引き込まれていくような気がして「数学を専攻して良かった」と思ったものです。

カナ文字を多用した理由は、当時の書物では平仮名文字よりもカナ文字の字幅を狭く取って表記する習慣があったため、限られた面積内により多くの説明文を書くには平仮名表記よりも利点があったためと思われます。一方外国語、特に外国人名のカナ書きは日本流の読み易さを重視し、原語の発音には拘泥しない方針をとっていました。

ベクトル(Vector),

ヂリクレ(Dirichlet)

・・・

それでは平仮名はどこで使われていたかというと、外国の有名数学者の名前あるいは定理名として使われていました。数学者の名前だけはできるだけ正確に発音してもらえるよう工夫したのではないかと思われます。

ふうりえ級数(Fourier series),

ていろるノ公式(Taylor's theorem),

るじやんどるノ球函数(Legendre polynomial),

こおしいノ積分定理(Cauchy's integral theorem),

・・・

平仮名文字の大小を組み合わせ、カナ文字では表現できない微妙なところを表現することに拘ったのでしょう。

【解説欄】

▼増訂版「解析概論」

立派な函に収まった重厚な造りとなっています。

函の表紙、あるいは本体の表紙に“増訂版”あるいは“増訂”という文字が記されていますが、これは初版本文に対し、第九章を新設してルベック積分論の一般的解説を加えたこと、更に本文の無限級数の絶対及び条件収斂の差別の説明を合理化し、新たにフウリエ積分公式を解説した等の変更が加えられていることを示しています。

( 函の表 )

函の裏側に定価が記されています。定価950円は購入した当時(昭和34年)はかなり高価でした。

( 函の裏に定価表示 )

( 本体 )

( 本体背表紙 ) ( 増訂版表示 )

( 扉 )

以下に内容の一部を示します。

( 内容-1 ) ( 内容-2 ) ( 内容-3 ) ( 内容-4 )

最後に本体の外装を示します。シンプルなデザインですがなかなか重厚ですね。

( 本体表紙 ) ( 本体裏表紙 ) ( 中央の刻印 )

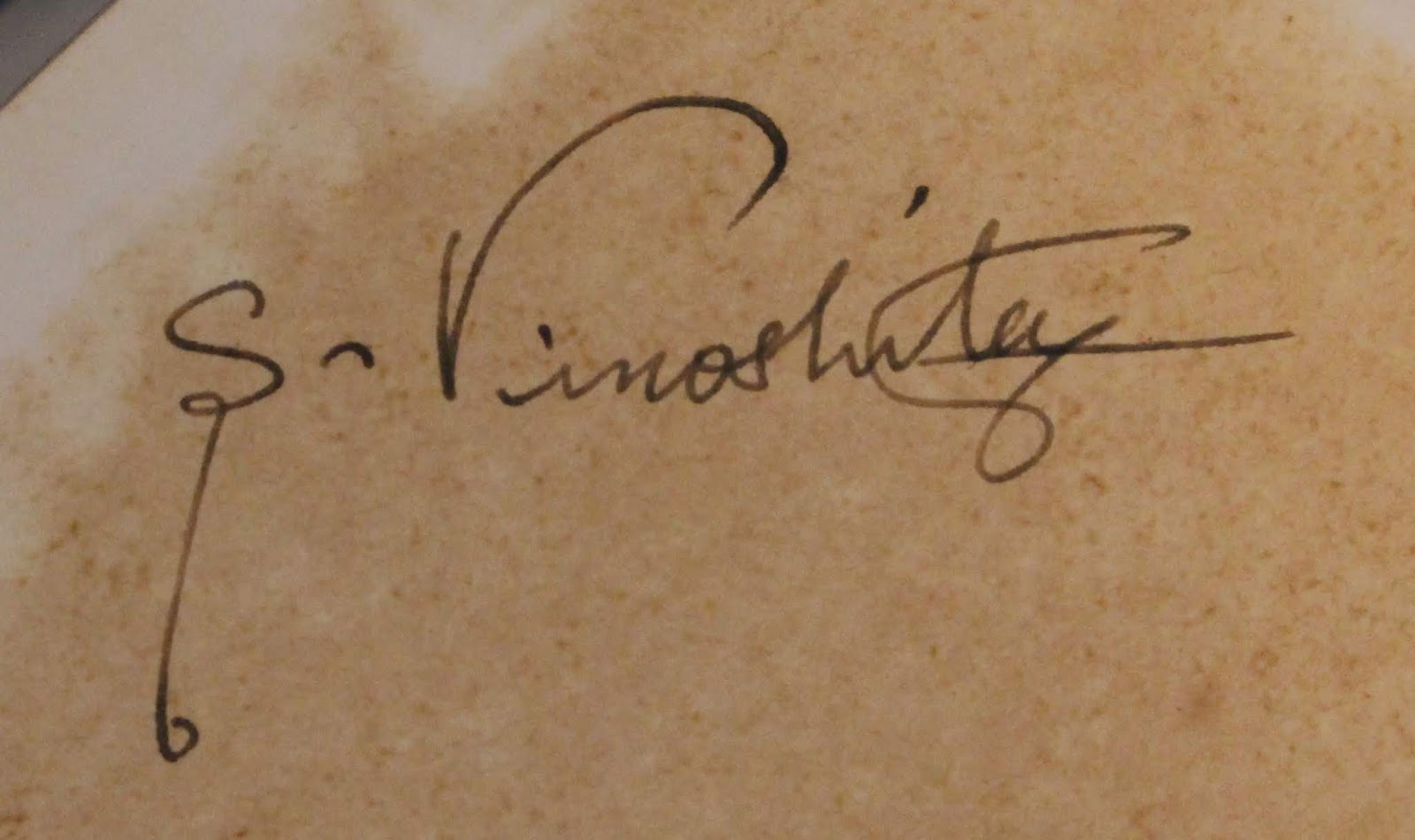

裏表紙の裏側に、私が学生時代に使っていたサイン(*1)を発見しました。こんなサインだったんだと自分でも驚いています。

( 裏表紙の裏にサイン )

【余談】(*1)私が学生時代に使っていたサイン

私のサインについては【私の本棚(21)】「小松崎 茂の世界」でも触れましたが、私は小松崎茂氏のサインを真似て自分専用のサインをデザインしました。学生時代はそれを使っていましたが、企業人になって海外出張したりアメリカに住むようになってからは、もっと簡便なものに変えてしまいました。

実生活上でサインを多用する環境にいると、複雑で時間が掛かるものより素早くサインできるものが必要になります。たとえば、アメリカでは管理者は必ず週報(Weekly Report)を書きますが、職場ではそのコピーが回覧で回ってきます。それを読んだら自分が読んだことを示すサインと日付を、そして必要ならコメントを書き添えて次の人に回します(これが礼儀でした)。

回覧の最終受取人はもちろん発行者になりますから、サインから誰が何時読んでくれたか、内容に問題があればコメントを通じて確実にフィードバックされます。このようにして日々の情報が共有されていたのです。これはメール文化が発達する以前の話ですが、誰でもが承知している慣行でした。現在のようにメール文化が進んだ環境ではどうでしょうか。別な面で、いろいろな弊害が出ているのは周知の通りです。

また、自分のサインは誰が見てもそれと分かり、しかも他人には真似されないような単純なものが有利であることも学びました。余り複雑なサインは避けた方がよいのです。

最近、トランプ大統領が「大統領令にサインする儀式」をこれ見よがしにやっていますが、あれは自分を必要以上に重々しく見せるためのものでこけ脅しのためのサインであるとも言えましょう。普通に使うサインは簡便なものに限ります。

( 私の昔のサイン )

高木貞治博士

(Wikipedia から引用)

▼本の詳細

・増訂版「解析概論」高木貞治著 : 昭和18年7月15日第1刷発行, 昭和34年8月25日第22版発行, 岩波書店, \950

|