- 《私が使用したコンピュータの一覧》

- ■Version : 3.14159265358979323846 ( Last Update : 2021-9-20 )

- 変更履歴

V1:試作版

V2:限定公開版(2015-10-25)

V3:公開版(2015-11-5)

V3.1:コメント追加(2015-11-6)

V3.14:追加変更(2015-11-7)

V3.141:追加変更(2015-11-8)

V3.1415:追加変更(2015-11-9)

V3.14159:追加変更(2015-11-13)

V3.141592:電卓追加(2015-11-14)

V3.1415926:追加変更(2015-11-15)

V3.14159265:追加変更(2015-11-18)

V3.141592653:

・「再生された微分解析機」を追加

・Treeの開き方を変更(2015-11-19)

V3.1415926535:

・「作成の経緯」を追加(2015-12-16)

V3.14159265358:

・「Pasopia-8」を追加(2015-12-19)

V3.141592653589:

・「Teletype」を追加(2016-3-10)

V3.1415926535897:

・「電子辞書」を追加(2016-7-30)

V3.14159265358979:

・入社以前のコンピュータで技術面で影響をうけたもの(▼)を追加しました(電算スタメン会プレゼン用)(2016-9-30)

V3.141592653589793:

・モバイル端末としてスマートフォンを追加(2017-10-6)

V3.1415926535897932:

・Dell Computer Vostro 3572 を追加(2019-3-13)

V3.14159265358979323:

・スマートフォン「AQUOS sense3 SH-M12」を追加(2020-4-3)

V3.141592653589793238:

・大型モニター「iiyama 27インチ」と「無線キーボード」を追加(2020-7-1)

V3.1415926535897932384:

・「Dynabook SS RX1/W5A」と「Dynabook Satellite PXW/55KW」の項を変更(2020-10-28)

V3.14159265358979323846:

・「Dynabook T554-76LG」の項を変更(2021-9-20)

・「Dynabook P2T6RBEG」の項を追加しました(2021-9-20)

|

- ■作成の経緯

学生時代 学生時代

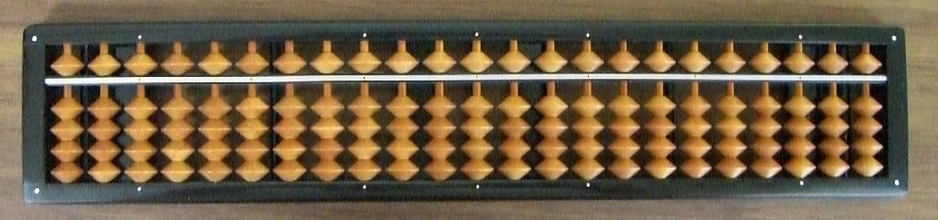

- ▼そろばん:(1950年)

- コメント

-

小学校時代にそろばん塾で習う。中学校時代は授業で。

|

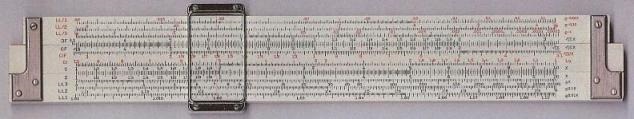

- ▼計算尺:(1956年)

- コメント

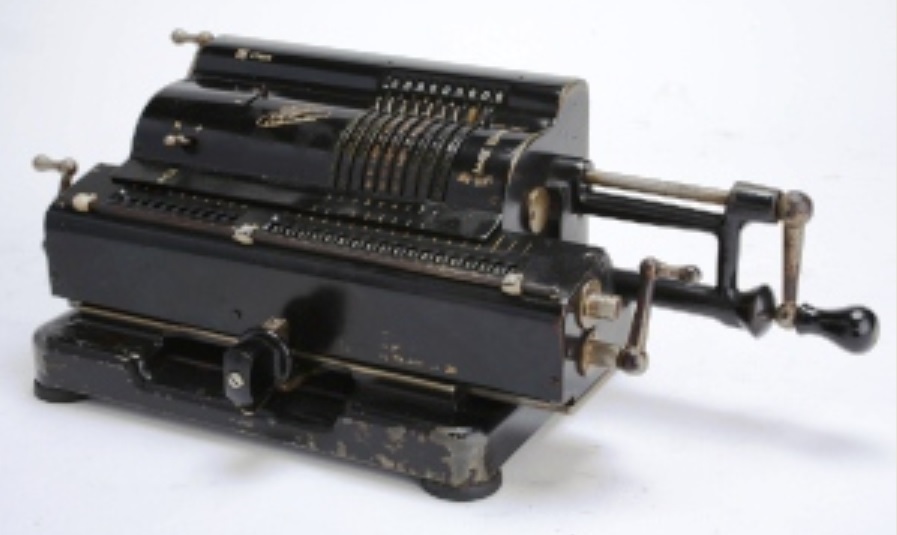

▼タイガー計算機:(1960年)

- コメント

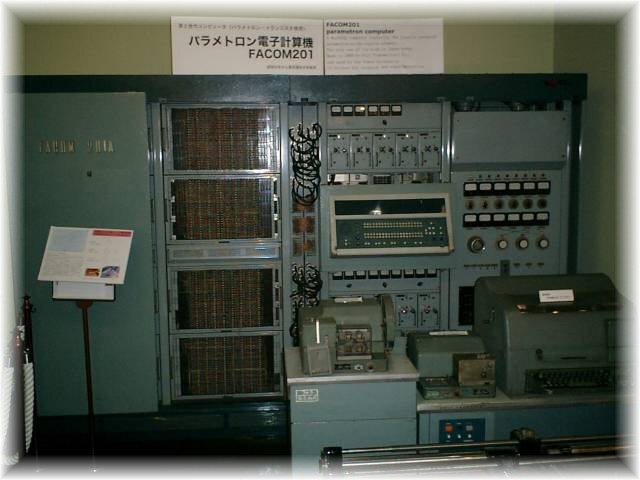

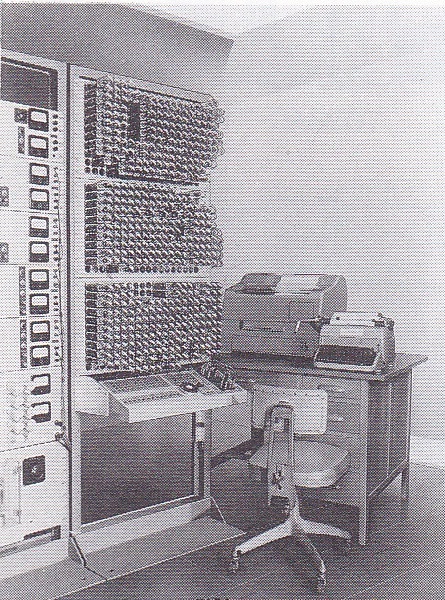

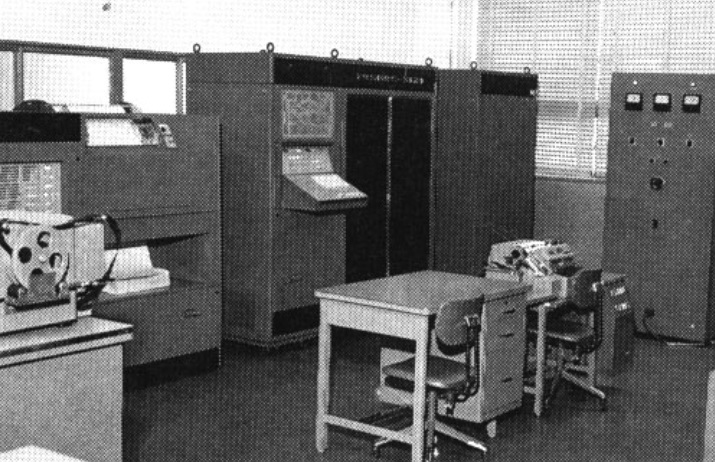

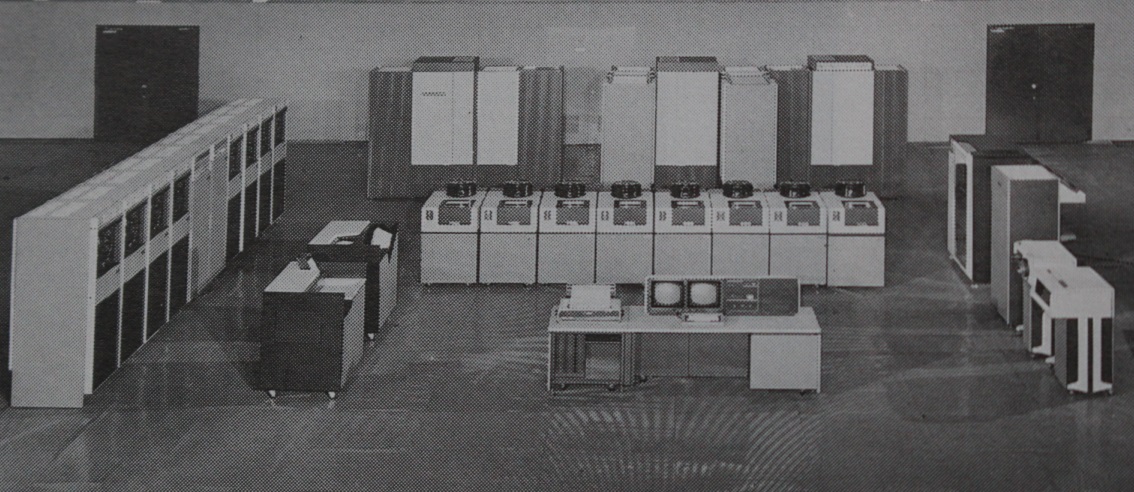

▼FACOM 201:(1961年)

- コメント

-

大学のコンピュータ実習で。

特長:

パラメトロン(励振周波数 : 2MHz)

主記憶:磁気コア, 1,024語,

サイクルタイム 10μs

2進, 符号+39bit(44bit/W)

クロック(15 KHz), 加減算(1.7ms),

乗算(6.7ms), 除算(34.0ms)

|

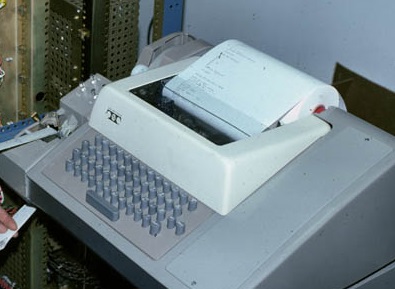

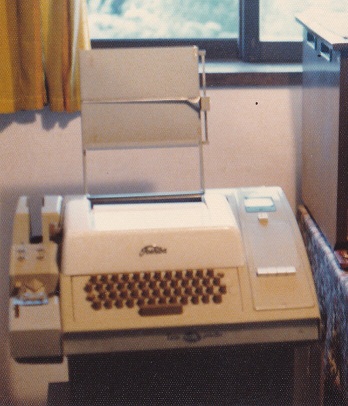

▼TeleType:(1961年)

- コメント

-

| テレタイプ:コンピュータへの入力装置として利用していた。 |

会社実習で

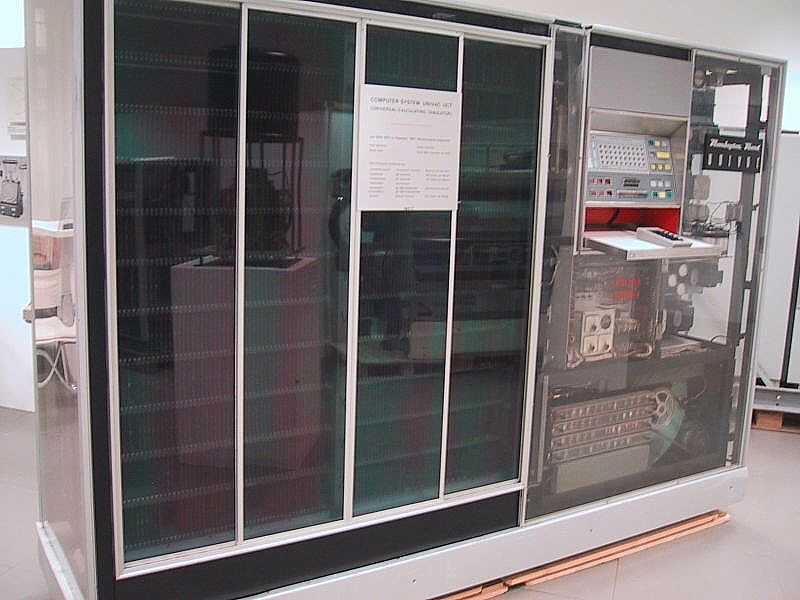

▼UNIVAC Solid State(USSC):(1962年)

- コメント

-

内定した会社での夏季実習でプログラミングを学ぶ。ドラムメモリなので、回転するドラムの一番読み取りヘッドの位置に近い場所に次の命令を配置するという技が必要だった。

|

企業人時代(メインフレーム) 企業人時代(メインフレーム)

- 1950年代

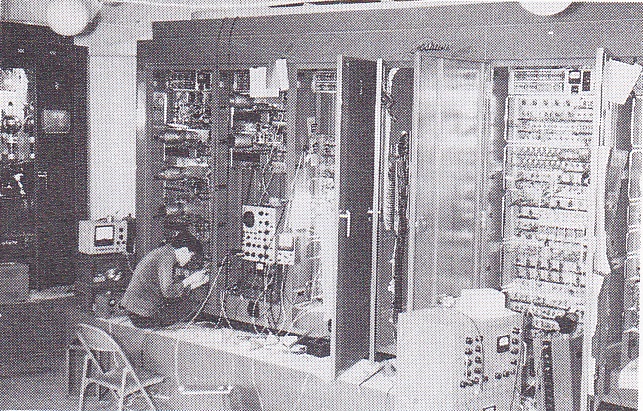

- ▼TAC:(1959年発表)

- コメント

-

1951年に文部省科学技術研究費により、東京大学で「電子計算機の研究」がスタート,真空管による論理回路やブラウン管記憶装置の研究をしていた東京芝浦電気が参加した。1954年暮れに試作機が東芝から東大綜合試験所に納入されたが,翌1955年から開始された調整が難航しその完成を見ることなく東芝は1956年に共同研究から撤退、1959年に完成して1962年に運転を停止するまで多くの研究で利用された。

|

- ▼TOSBAC-D:(1957年発表)

- コメント

-

TAC開発の教訓を生かし、社内でTOSBAC-Dを試作した。これは真空管を使用したシステムで、主に各種周辺機器を接続しての実用性評価に使われた。

|

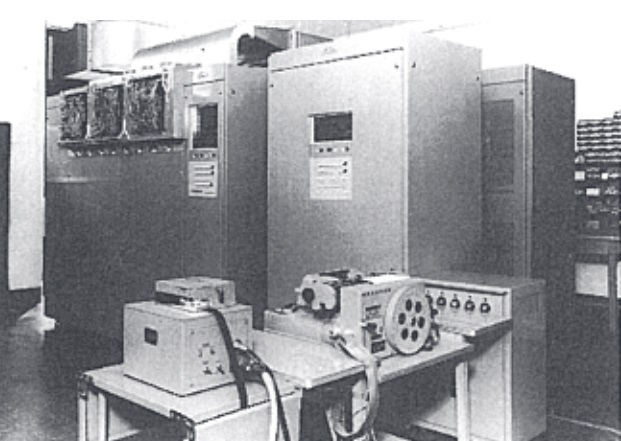

- ▼TOSBAC-2100:(1958年発表)

- コメント

- 1960年代

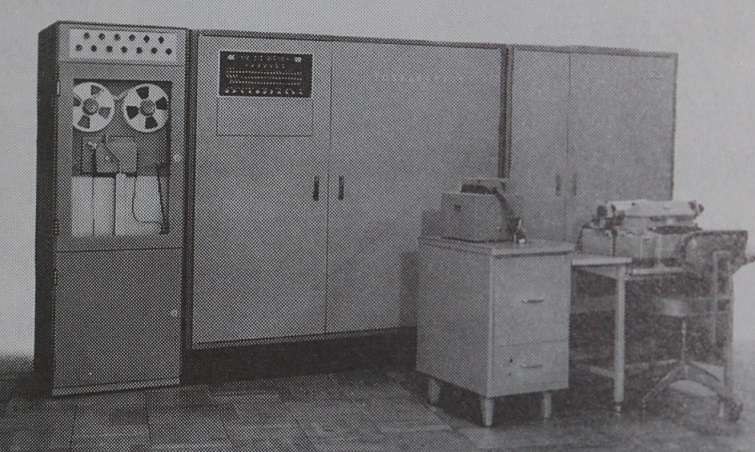

- ▼TOSBAC-3100:(1961年発表)

- コメント

-

汎用機とはいうものの科学技術計算を得意としており,早稲田大学教授の中島・岩崎に依託して開発されたALGOLコンパイラ(WALT)を搭載した。

|

- ▼KT Pilot:(1959年発表)

- コメント

-

京都大学(萩原宏教授)と東芝の共同開発。我が国初めてのマイクロプログラム方式のコンピュータ。

2013年度情報処理技術遺産

現在、東芝未来科学館に技術遺産の楯とともに展示されている。

マイクロプログラムの特許は出されなかった!

|

- ▼IBM7090:(1963年)

- コメント

-

社内留学制度を利用し、本社機械計算課で(当時)世界最高性能のコンピュータを使ってプログラミングを学ぶ。

|

- ▼IBM1401:(1963年)

- コメント

-

IBM-7090の衛星コンピュータとして使われていたので、プログラムの入出力は毎日このマシンの世話になった。

|

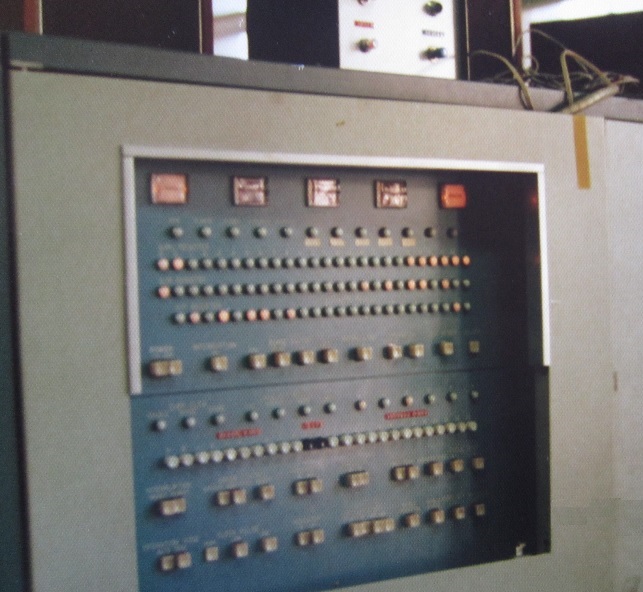

- ▼TOSBAC-3300:(1963年)

- コメント

-

初めて命令語の設計にも参画し、コンピュータ開発というものをゼロから学んだ。自分の設計した命令語を使って、自分でゼロからソフトウェアを開発する、という素晴らしい経験をさせてもらった。

コアメモリー8K語,1語24 bit,入出力装置 Flexowriter, 補助記憶装置なし.加減算200μ秒

東大数学教室計算機室に設置、1980年頃に廃棄される

|

- ▼TOSBAC-4200:(1964年)

- コメント

-

事務処理用のコンピュータである。2進法ではなく、キャラクタマシンと呼ばれ10進法が採用されていた。

|

- ▼TOSBAC-3400:(1964年)

- コメント

-

科学技術計算用のコンピュータ。言語処理用のソフトウェアとしてアセンブラ、コンパイラの開発に取り組む。この頃から「言語屋」としての道を歩むことになる。

|

【ラインアップ】

モデル20/30/40とラインアップの整備。

演算制御装置に高速・高信頼の半導体集積回路を使用したモデルの開発を進め,

1968年にはモデル21/31が,

1969年にはモデル41が,

1970年にはモデル51が開発,出荷された。

モデル21/31ではメモリアドレス指定が14ビット,

モデル41/51では,ベースアドレスレジスタ・リロケーションレジスタ方式を採用し18ビットに拡張された。さらに,

モデル51ではスイッチ切換えによりモデル21/31用のOSとプログラムがそのまま動作するようにした。

FORTRANコンパイラ,ALGOLコンパイラ,アセンブラなどが搭載された。

OSは,TOPS-1から始まり,TOPSシリーズとして成長を遂げた。

1967年には,モデル20/30に磁気ディスク装置が接続され,ディスクベースのOSとしてTOPS-11が開発された。

|

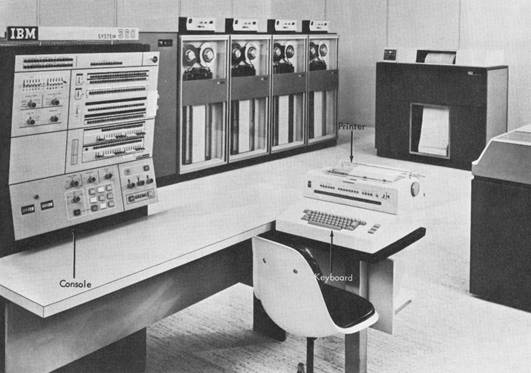

- ▼IBM SYSTEM/360(Model/30, 40, 50):(1964年)

- コメント

-

ワードマシンとバイトマシンの利点を併せ持つコンピュータとして脚光を浴びた。導入したシステムセンターで使わせてもらい、性能、プログラムの作り方などを学んだ。初期のモデルでは、モデルごとにメモリーアクセスの方法を変えねばならず必ずしも使いやすくはなかった。

|

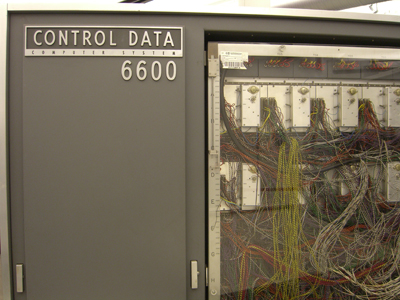

- ▼CDC 6600:(1965年)

- コメント

-

導入した企業で使わせてもらった。1語60ビットだから数値計算では使いやすい。シーモア・クレイによる当時のスーパーコンピュータ。

|

- 1970年代

- ▼TOSBAC 5400:(1964年)

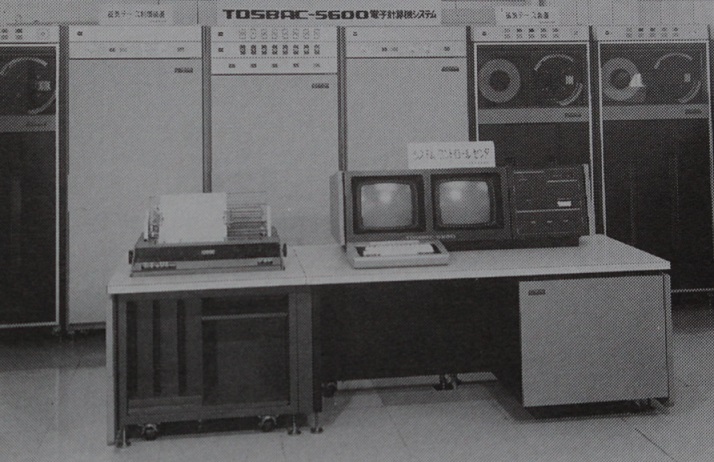

- ▼TOSBAC-5600:(1970年)

- コメント

-

GE-635を基にしたコンピュータで、1語36ビット、1文字(バイト:Byte)9ビットだった。1バイトは8ビットと思っている人が多いが、このように9ビットのものもある。厳密に8ビットであることを明示したければオクテット(Octet)という単位を用いるべきである。

|

【ラインアップ】

1970年にGE-635を東芝が国産化。

TOSBAC-5600/モデル10,30,50を出荷。

1973年にモデル160/160Eを発売。

|

- ▼Honeywell-6180(GE645)( Multics ):(1971年)

- コメント

-

ボストンにある研究所で、MITとGEが共同開発しているMulticsシステムを用いて先進的な言語処理系の開発に取り組んだ。仮想空間の使いよさを初めて体験した。私生活を含めて忘れがたい経験であった。

|

-

- ▼Honeywell-6000(GE635)( GECOS ):(1972年)

- コメント

-

Multics環境で開発したシステムを、アリゾナ州フェニックスにあるGECOSシステム環境下で使えるよう製品化する作業に取り組んだ。固定メモリ方式の使い難さを思い出し、現実に戻された思いがしたものである。

|

-

- ▼ACOS:(1974-1976年)

-

- モデル

- ▼ACOS-600:(1974年)

- コメント

-

東芝と日電がグループとなり、東芝が大型機、日電が中型機を担当することになった。以後はあまり思い出したくない苦難の時代。

|

-

- ▼ACOS-700:(1974年)

- コメントなし

- ▼ACOS-800:(1976年)

- コメントなし

企業人時代(パソコン・ワークステーション) 企業人時代(パソコン・ワークステーション)

- 1970年代

- ▼TeleType:(1977年)

- コメント

-

テレタイプ(コンピュータではないが端末として用いられた)

詳しくは、素歩人徒然(77) コンピュータと私を参照

|

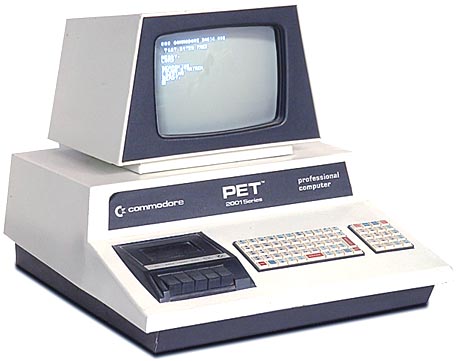

- ▼PET 2001:(1977年)

- コメント

-

コモドール社が開発したパーソナルコンピュータ(当時ホームコンピュータと呼ばれた)としては世界初のものとされる。

|

- ▼TRS 80:(1977年)

- コメント

-

言わずと知れたタンディー社が開発し、ラジオシャック店で販売されたマイコン。

|

- ▼試作PC:(19xx年)

- コメント

-

連休中に会社から借用し、家で試用した。現在の行き先は不明。

|

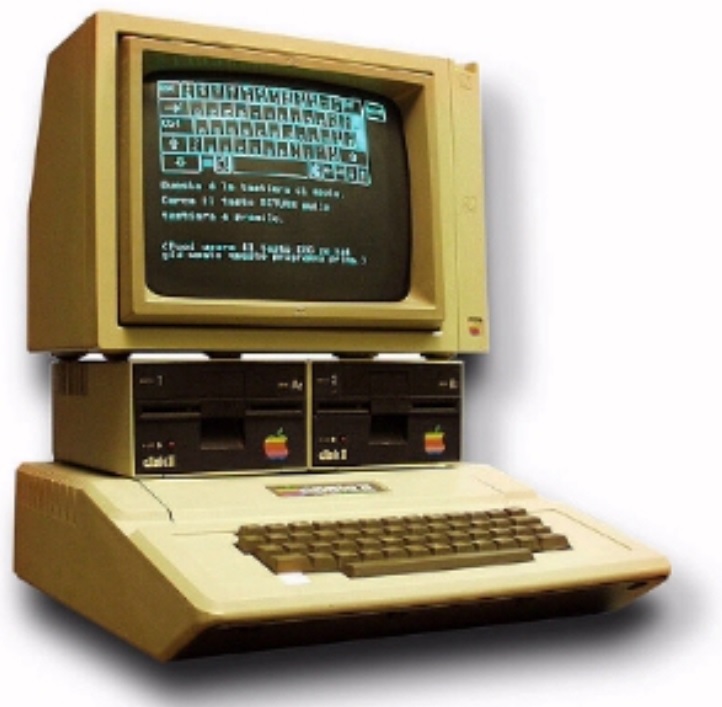

- ▼Apple II:(1977年)

- コメント

-

衝撃的な登場であった。秋葉原で購入し社内でハードウェアの内部を確認していると、ハードウェア技術者がやってきて「どんな材質なのか調べたいから本体にのこぎりを入れさせてくれ」と言うので仰天したのを覚えている。

|

- ▼Horizon:(1977年)

- コメント

-

Northstar社製のHorizonコンピュータ。キャビネットが木製で重厚な雰囲気のマシンであり、フロッピーディスクドライブ2台とNorthstar DOSと呼ばれるOSを備えていた。当時私は研究所にいたので研究用と社内のコンピュータ教育用に使っていた。大変気に入っているマシンであったが、残念ながらMS社のMS-DOSに駆逐されてしまった。

|

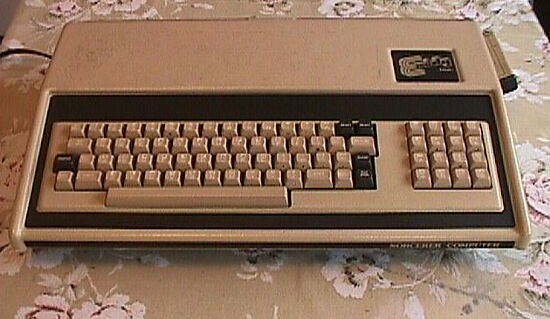

- ▼Sorcerer:(1979年)

- コメント

-

Exidy社の製品。義弟に頼んで、アメリカ出張から帰る際に買ってきてもらったもの。カートリッジを挿入するだけで何時でもBasicが利用できた。

主な特長

・CPU:Zilog Z-80(2MHz)

・メモリ:最大32キロバイト

・ディスプレイ:64x30文字, 512x240 graphics

・ストレージ:Cassette Tape or disk

・ソフト:Cartridge版 BASIC

|

1980年代

▼Tosword JW-10(最初の日本語ワープロ):(1980年)

- コメント

-

世界初の「日本語ワードプロセッサ」

仕事で初めて利用してみた。開発中の製品の仕様書を電子化し、改定作業が容易になるのを実感した。

|

▼Apple II JPlus:(1981年)

- コメント

-

Apple II plusをベースに日本向けにカナ文字表示が可能。ハードディスク付き。

|

▼Pasopia 8:(1981年)

- コメント

-

8ビットマイクロプロセッサ。初代機。CPUにZ-80A, RAM64KB, BASIC-ROM32KB・VRAM16KBを搭載

|

▼IBM-PC( PC-DOS ):(1981年)

- コメント

-

IBMが最初に発売したパソコン(CPUはIntel 8088)。後に各社がPC/AT互換機を目標とするようになった。

|

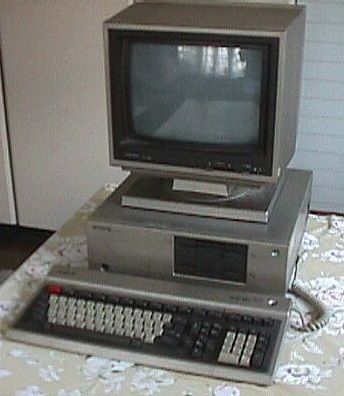

▼UX-300( UNIX ):(1982年)

- コメント

-

UNIX搭載の科学技術用デスクトップコンピュータ。AT&TのUNIX version 7に日本語機能を組み込んだもの。CPUは,東芝独自開発のT-88000。個人が、家にUNIXマシンを持てる時代になった。

|

▼Pasopia 16( MS-DOS ):(1982年)

- コメント

-

16ビットマイクロプロセッサ8088(2.6MHz)を採用した東芝の本格的16ビットパソコン。1982年に発売。

|

▼Tosword JW-1:(1982年)

- コメント

-

東芝のパーソナルユースを目指した小型,軽量,低価格ワープロ。

|

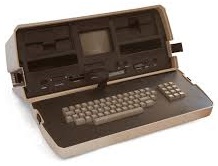

▼Compaq Portable PC:(1983年)

- コメント

-

コンパック社の開発した最初のIBM PC互換機。CRTとフロッピーデイスクドライブ2台で、キーボードをふたにして格納すれば持ち運び可能なポータブルコンピュータとなる。

週末、会社から借りてきて自宅で使った記憶がある。

|

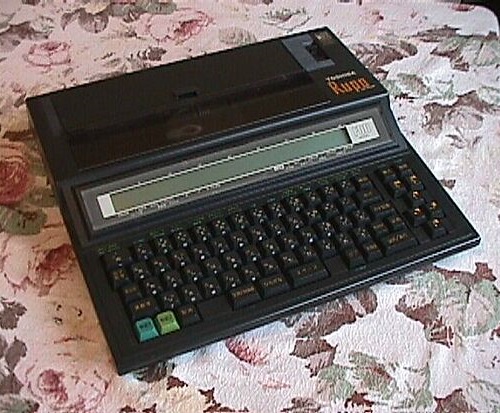

▼Rupo(初代):(1985年)

- コメント

-

初代の日本語ワープロ機Rupo

コンパクトなワープロ機の発表で大きな反響があった。電気店では売り切れてしまい手に入らず、お客が工場まではるばる買いに来たという有名な話がある。

|

▼Kaypro 2000:(1985年)

- コメント

-

画面が小さいのをカムフラージュ(?)するためのデザインが面白い。

|

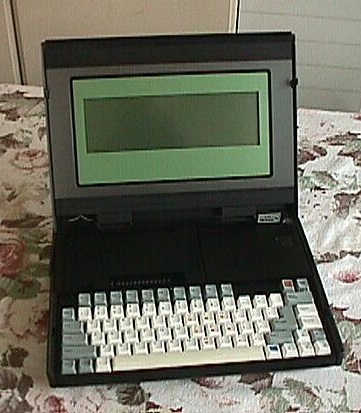

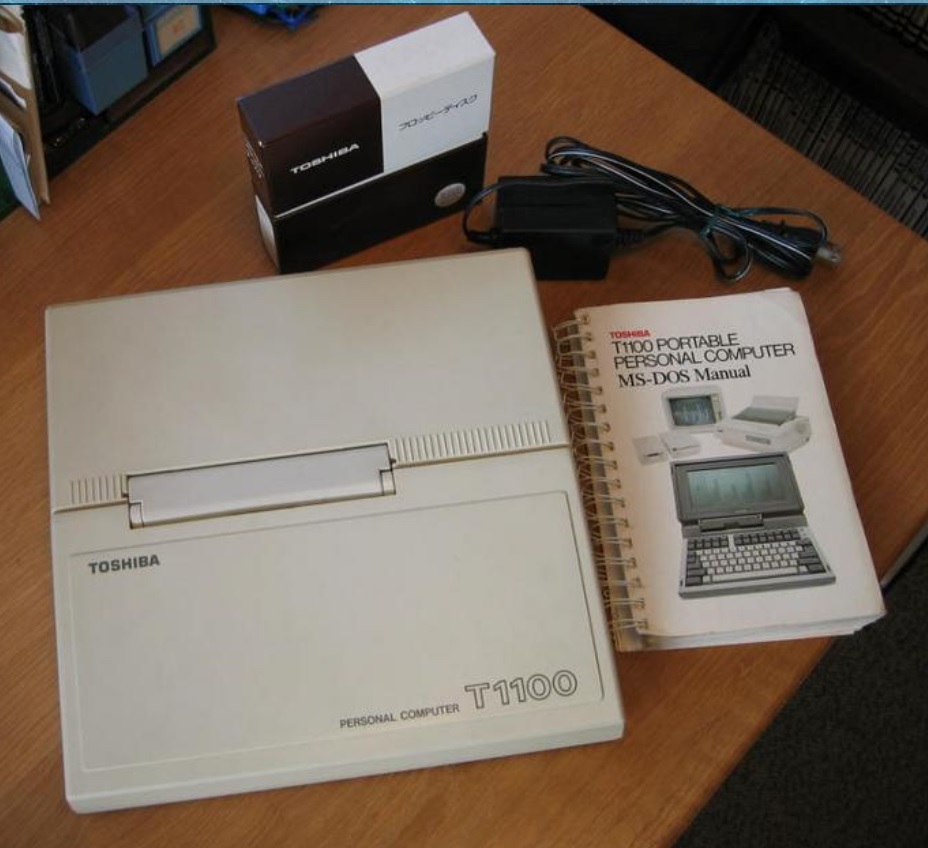

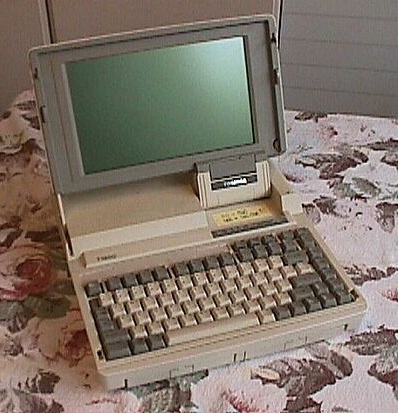

▼T-1100(世界初のノートパソコン):(1985年)

- コメント

-

東芝の16ビットポータブルパソコン。1985年ドイツのハノーバメッセで発表。主に欧米で好評を博した。後に“世界初のノートパソコン”と呼ばれるようになった。

主な特長

・CPU:80C86(5MHz)。メモリ:最大512キロバイト

・80文字×25行(640×240ドット)の液晶ディスプレイ

・3.5インチFDD内蔵(720キロバイト)

・83キー

・内蔵ニッカド電池により8時間動作可

・サイズ:310(W)×300(D)×67(H)。重量4kg

|

1985年 社長表彰受賞(President's Award)

(山崎銀蔵氏から)

|

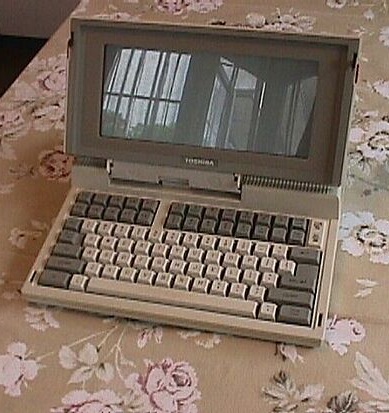

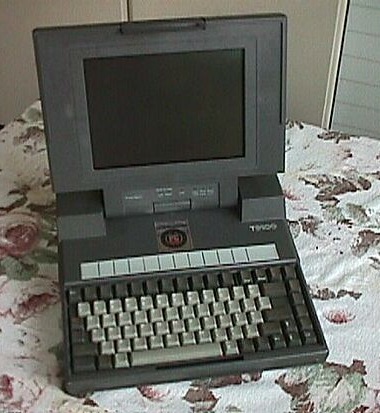

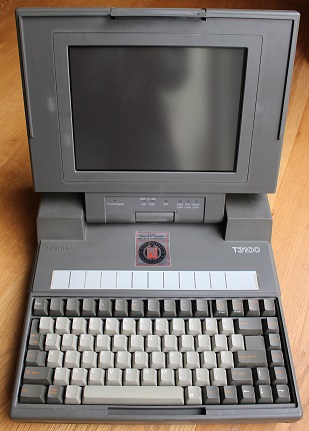

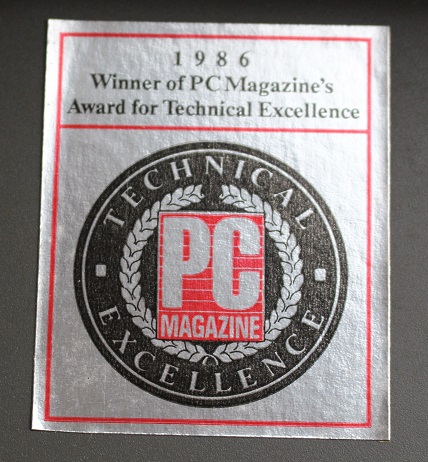

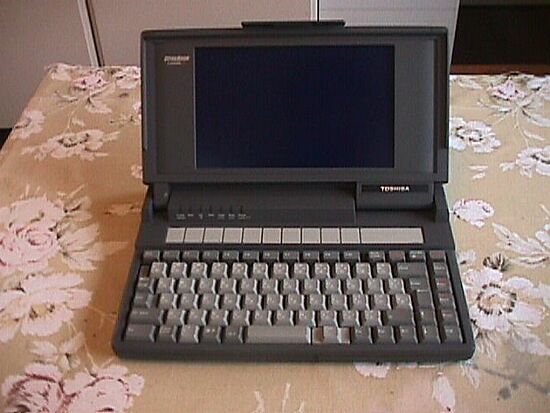

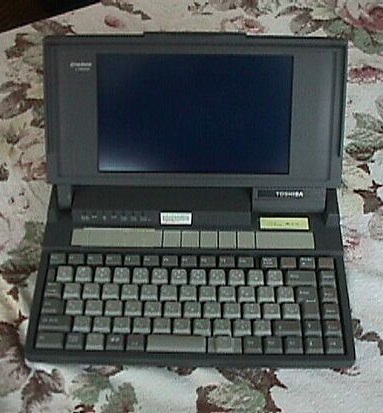

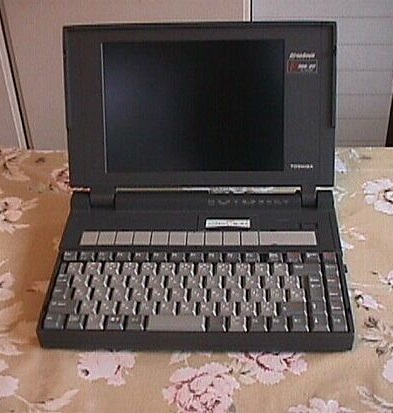

▼T-3100(The King of Laptop): (1986年)

- コメント

-

ラップトップコンピュータの先駆け。後に“The King of Laptop”と呼ばれるようになった。

キーボードの上にシールが貼ってあるが、これはPC Magazine の1986 Tchnical Excellence を受賞したことを記念して作成されたものである。

|

1987年 社長表彰受賞(President's Award)

|

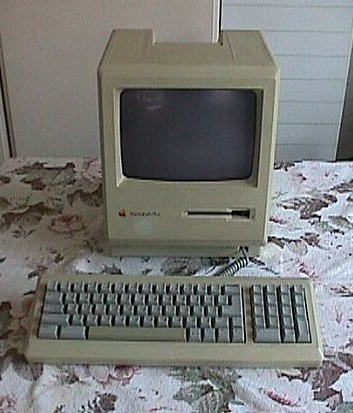

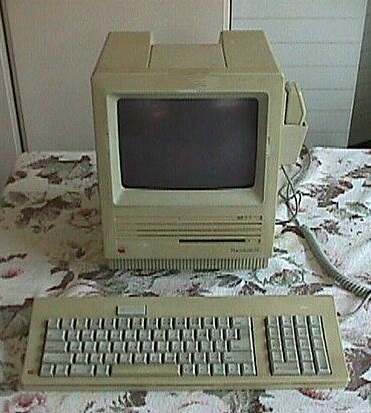

▼Macintosh Plus:(1986年)

- コメント

-

8mhz の 68000 を搭載した当時の最速マシン。1986 年に発売。

|

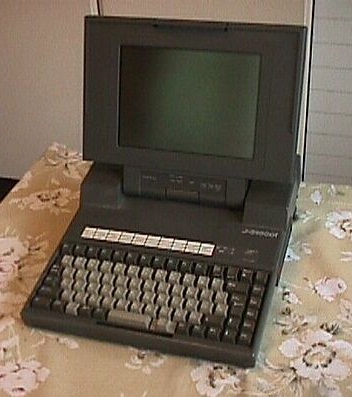

▼J-3100 GT:(1986年)

- コメント

▼Rupo JW R95F: (1987?年)

- コメントなし

▼Rupo JW 95HD: (1987?年)

- コメントなし

▼某社 OEM Machine:(1987年)

- コメント

▼Macintosh SE:(1987年)

- コメントなし

▼T-1600:(1988年)

- コメントなし

▼Dynabook J-3100 SS 02E:(1989年)

- コメントなし

▼Dynabook J-3100 SS:(1989年)

- コメントなし

1990年代

▼Toshiba DTP System:(1990年)

- コメント

-

東芝初のDTP(Desk Top Publishing System)

|

▼Dynabook 286 J-3100 GS:(1990年)

- コメントなし

▼Dynabook v386/20 J-3100 SX:(1991年)

- コメントなし

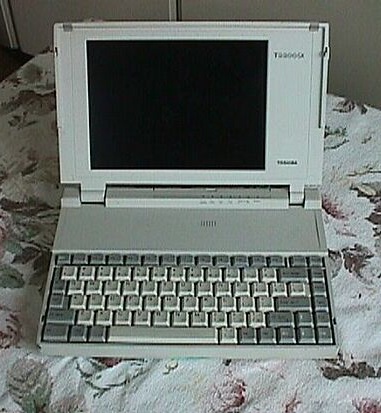

▼T-2200 SX:(1992年)

- コメントなし

***** PC300万台達成 *****:(1993年) ***** PC300万台達成 *****:(1993年)

- コメント

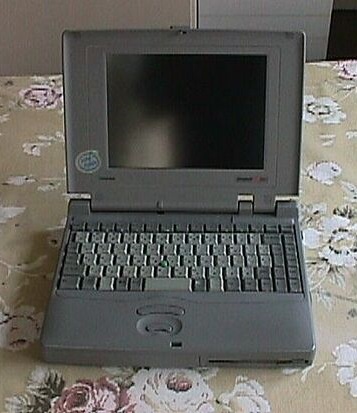

▼Dynabook (J-3100) SS 433:(1994年)

- コメントなし

▼Dynabook GT 475: (1995????年)

- コメントなし

▼Dynabook GT R590:(1995年)

- コメントなし

***** PC500万台達成 *****:(1995年) ***** PC500万台達成 *****:(1995年)

- コメント

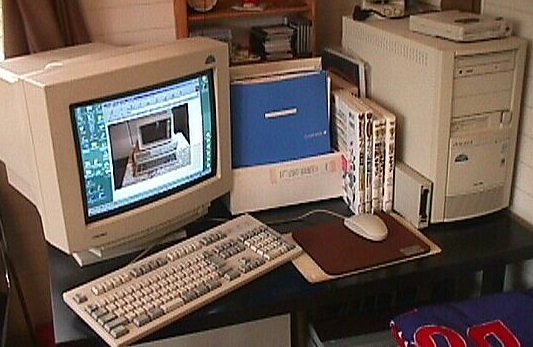

▼Brezza II:(1995年)

- コメント

-

東芝のAll in One Typeのデスクトップ型パソコン

|

▼Dynabook Satellite Pro:(1996年)

- コメントなし

▼VAIO: (1996?年)

- コメント

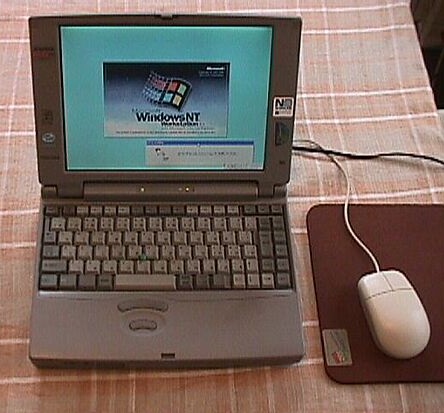

Libretto 60:(1997年) Libretto 60:(1997年)

- コメント

-

まだ現役です。Windows 95 が動きます。大学の授業でも、PowerPointの表示に使いました。

|

▼iMac:(1998年)

- コメント

▼Dynatop 2000:(1999年)

- コメントなし

2000年代

▼Dynabook A2/470CMC:(2001年)

- コメントなし

▼Dynabook Qosmio G30/95A:(2007年)

- コメント

-

テレビとパソコンの両方の機能を持っているので、私のような“ながら族”には最適と思い購入。映像の映りは最高だったが、テレビとパソコンでは Switch on/off の頻度に著しい差があり、立ち上げに時間が掛かり過ぎてテレビ機能としては実用にならなかった。

|

▼Dell Inspiron 6400:(2007年)

- コメント

大学教師時代 大学教師時代

- 2000年代

- ▼Dynabook SS RX1/W5A:(2008年)

- コメント

-

大学の授業で使うために軽量・コンパクトなものを選んだ。

授業では、PowerPointの表示用に使っていた。

Windows Vista ⇒ Windows XP ⇒ Windows Vista

|

- ▼再生された微分解析機:(2014年)

- コメント

-

2014-12「微分解析機」再生 というニュースが報じられた。国内で唯一現存する微分方程式のアナログ計算機が東京理科大学で再び動作するようになったのである。

詳しくは「再生された微分解析機」を参照されたい。

学生時代、動作しない状態で放置されているのを何度も見ている。それが動作するよう再生されたのである。私は動作しているのを大学で実地に見ているが、実際に使った訳ではない。ただ動いているのを見て触ってみただけだが、思い入れが強いので強引にここに含めてしまった。赦されよ。

|

-

現在 現在

電卓・カリュキュレーター 電卓・カリュキュレーター

-

- 各種

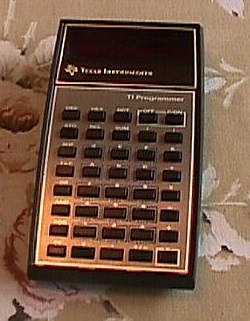

- ▼TI Programmer 電卓:(1977年)

- コメント

casio-filmcard casio-filmcard

- コメントなし

canon-calculator canon-calculator

- コメントなし

aurora-calculator aurora-calculator

- コメントなし

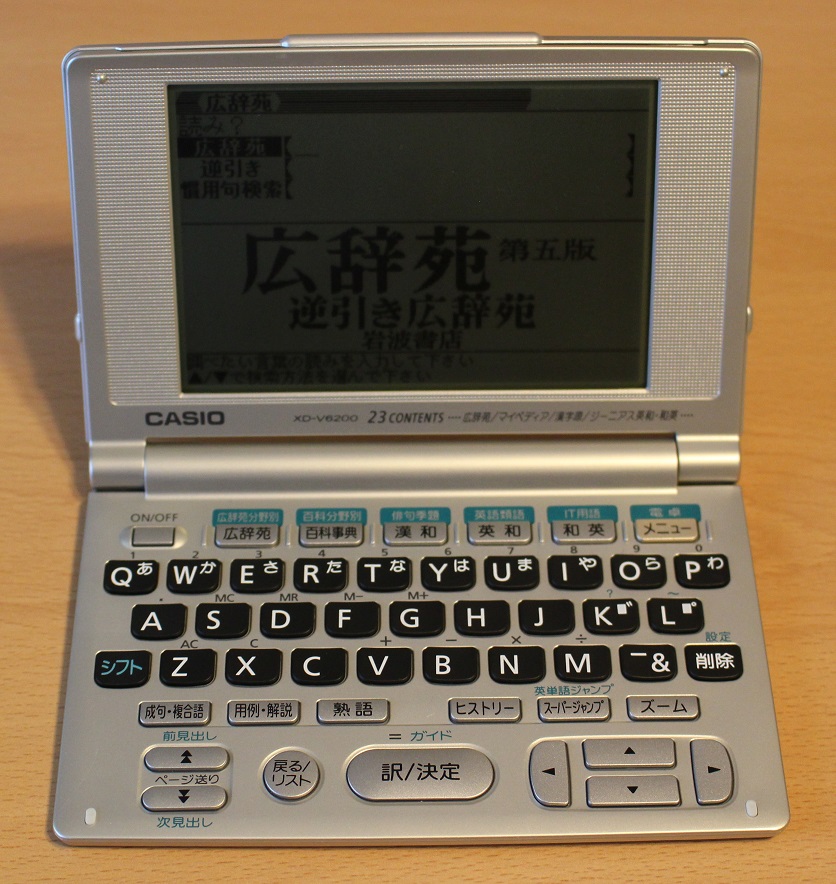

▼電子辞書

-

- ▼EX-word

- コメント

モバイル端末 モバイル端末

-

- 各種

スマートフォン スマートフォン

- ▼NEXUS 5

- コメント

-

とうとうスマホを持たされる身になってしまいました。老人の徘徊・行方不明にそなえての処置と推察します。パソコンより軽いですが、それでもかなりの重さです。できるだけ家に置き忘れて外出する積りです。

|

AQUOS sense3 SH-M12 AQUOS sense3 SH-M12

- コメントなし

- ▼ケータイ

- なし

- コメント

-

持っていません。携帯傘ならあります。

|

2010年代

▼Dynabook Satellite PXW/55KW:(2010年)

- コメント

iPAD Wi-Fi 64GB MC707J/A Black:(2012年) iPAD Wi-Fi 64GB MC707J/A Black:(2012年)

- コメント

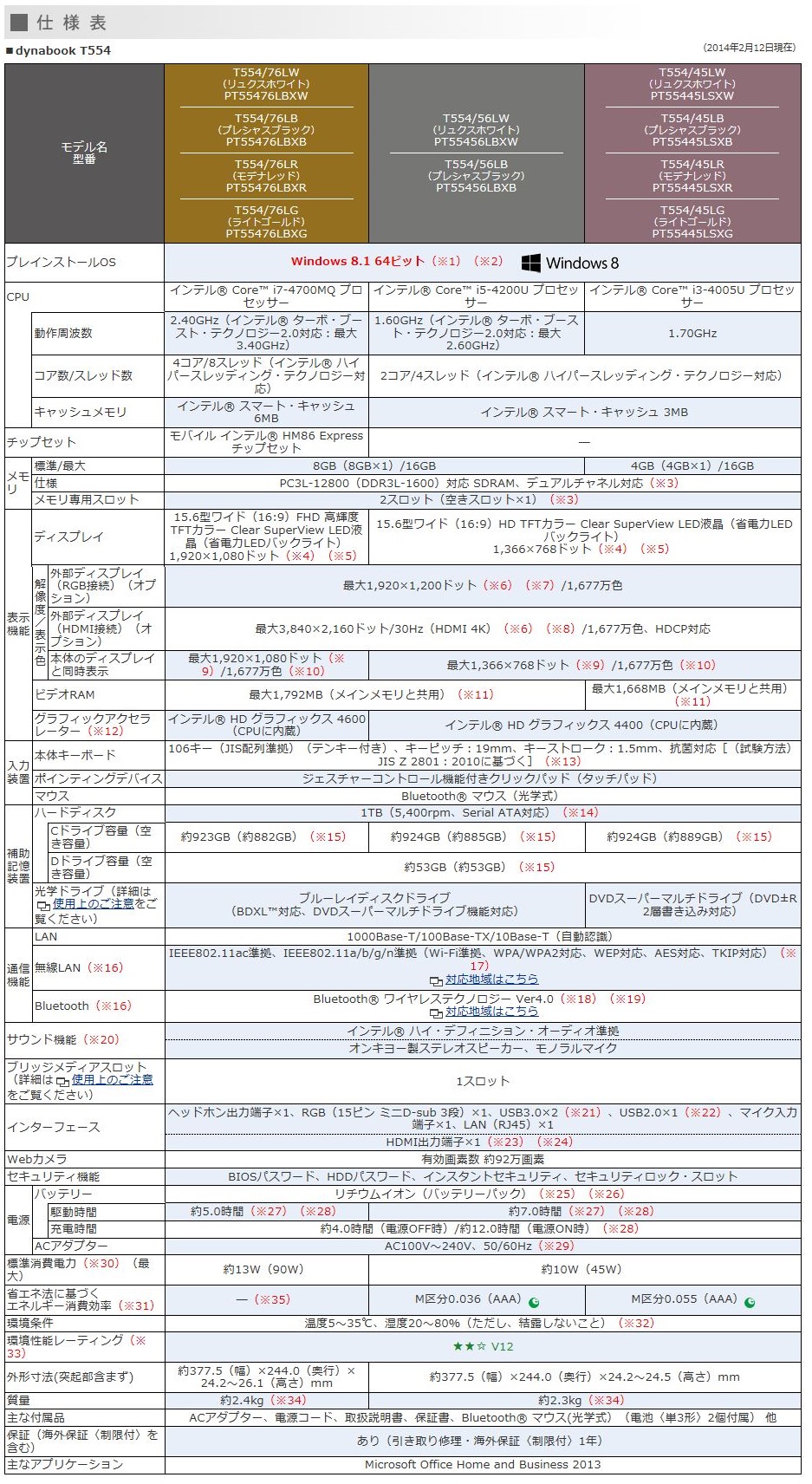

▼Dynabook T554/76LG:(2014年)

- コメント

-

Windows 8 ⇒ Windows 8.1 ⇒ Windows 10

詳細仕様は以下の通り。

|

Dell Vostro 3572:(2019年) Dell Vostro 3572:(2019年)

- コメント

-

Windows 10

バックアップマシンとして購入しました。低速ですが、バックアップ用ですから満足しています。

|

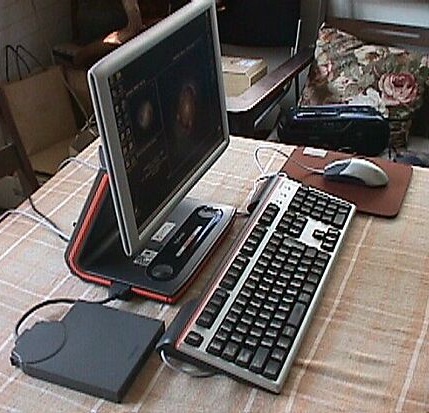

外部モニター:(2020年) 外部モニター:(2020年)

-

iiyama モニターディスプレイ27型:(2020年) iiyama モニターディスプレイ27型:(2020年)

- コメント

-

Dynabook T554/76LG 用に27インチの大型モニターを付けました。

|

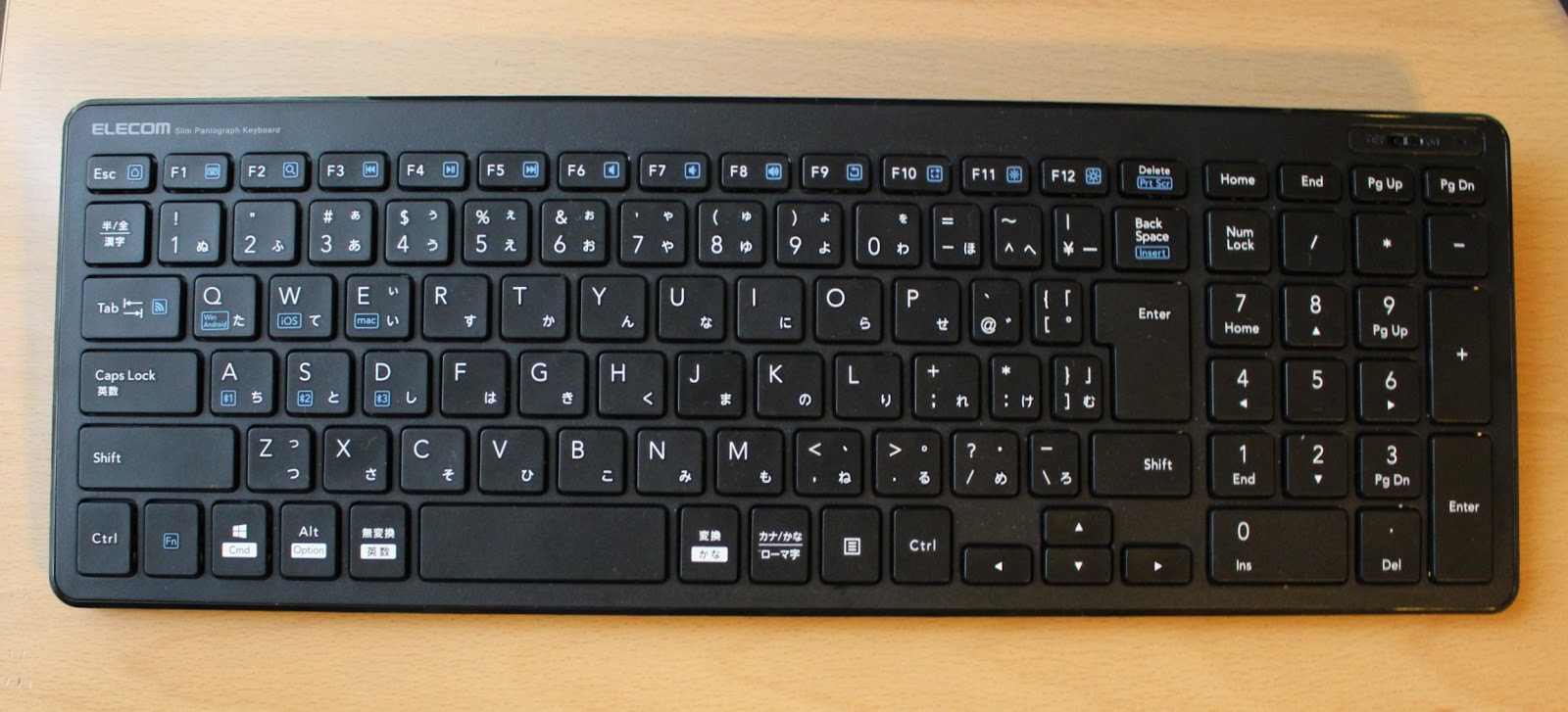

キーボード:(2020年) キーボード:(2020年)

-

ELECOM製 Bluetooth 薄型キーボード:(2020年) ELECOM製 Bluetooth 薄型キーボード:(2020年)

- コメント

-

Bluetooth による無線接続ができるキーボード(パンタグラフ方式)。Windows+Androidモード、iOSモード、Macintoshモードと使い分けられる。

|

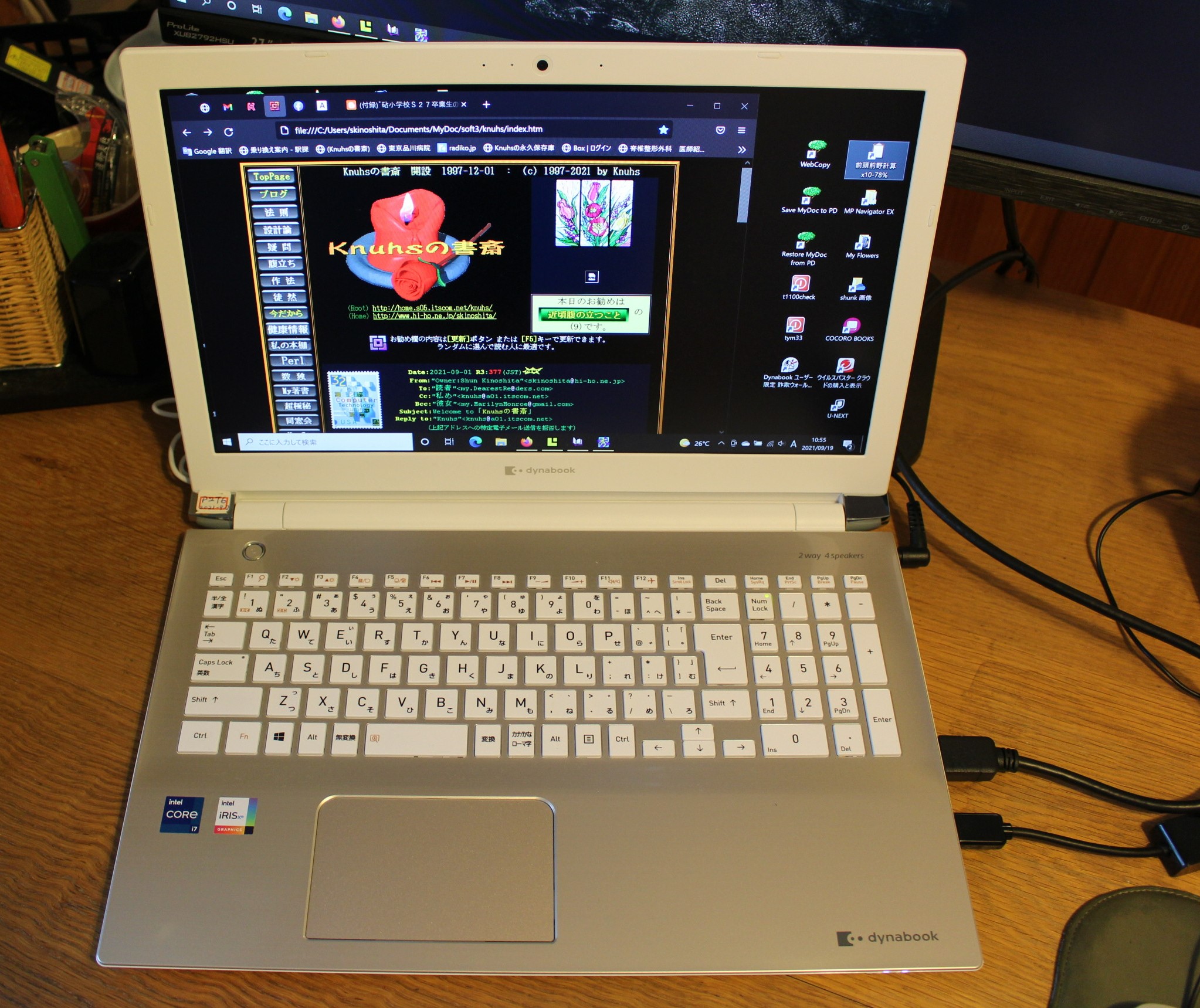

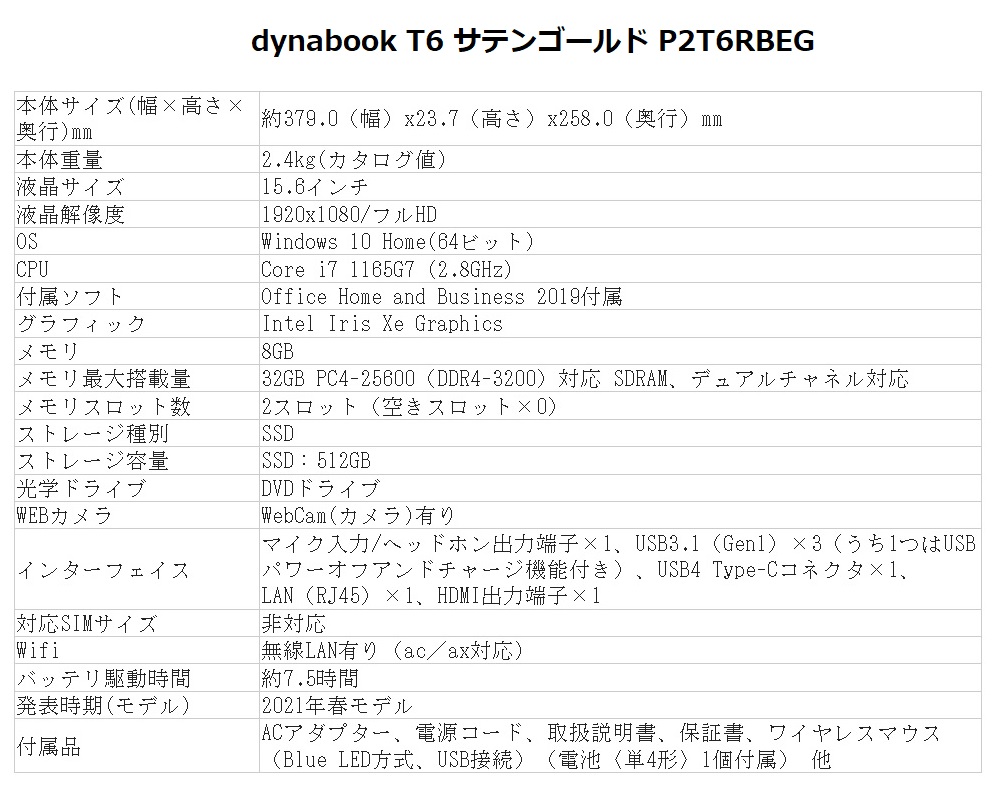

Dynabook P2T6RBEG:(2021年) Dynabook P2T6RBEG:(2021年)

- コメント

-

Windows 10 ⇒ Windows 11??

詳細仕様は以下の通り。

|

《end》

|

《操作》 《操作》

【操作ボタン】

- [開くボタン]

全部開く 全部開く 第2レベルまで開く 第2レベルまで開く 第3レベルまで開く 第3レベルまで開く 第4レベルまで開く 第4レベルまで開く 第5レベルまで開く 第5レベルまで開く

- [閉じるボタン]

全部閉じる 全部閉じる 第3レベルを閉じる 第3レベルを閉じる 第4レベルを閉じる 第4レベルを閉じる 第5レベルを閉じる 第5レベルを閉じる

|

|