(142)

(142)

度量衡の単位

── 度量衡の単位の覚え方

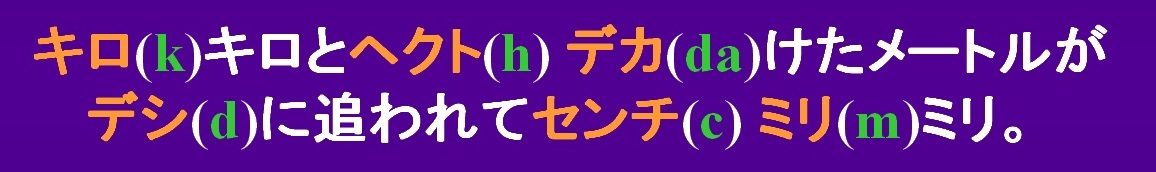

小6の孫が「デシに追われて・・・」とつぶやいている声が私の耳に入ってきた。「えっ! それ“デシに追われてセンチミリミリ”って言うやつ?」と私は確かめてみた。間違いなくそれは、昔からある 例の度量衡の単位の覚え方を暗唱しているところだったのだ。最近の若者たちはこの暗記法を知らない。学校では教えていないからである。それを孫が知っていたので、私は妙に嬉しくなってしまった。

(図:昔からある覚え方)

私の小学校時代はこれで覚えたものであるが、私が企業を定年退職し大学教師となったとき、授業でこれに触れたところ知っている学生がほとんどいなかったのは驚きであった。科学の発展にともなって、その後新しい単位がどんどん付加されていったから、今の子供達は覚えるのが大変だろうなぁ〜。彼らはどうやって覚えているのだろう、と私はかねてから不思議に思っていたのである。

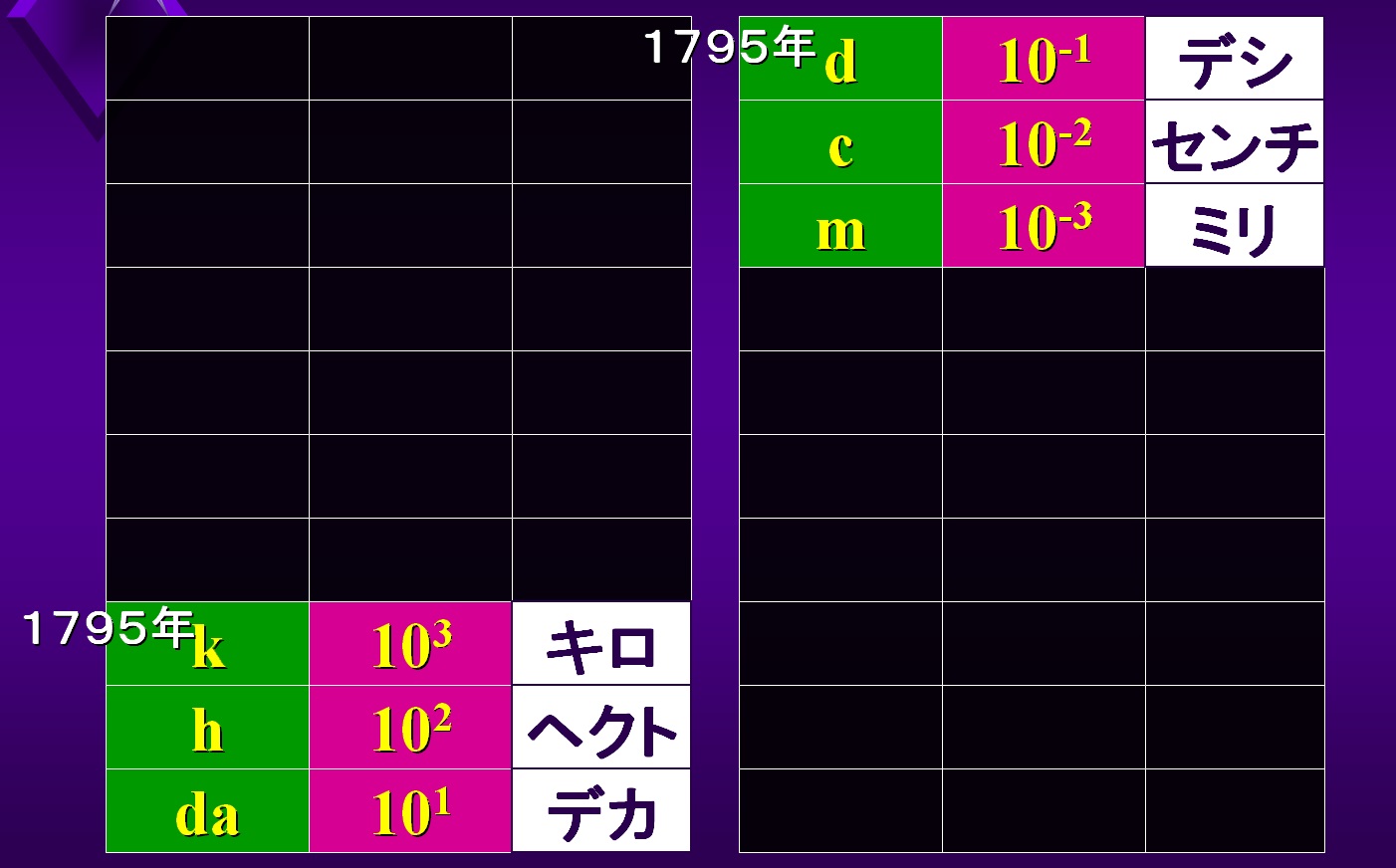

キロからミリまでの単位が定められたのは1795年である。今から220年以上前のことである。

(図1:度量衡-1)

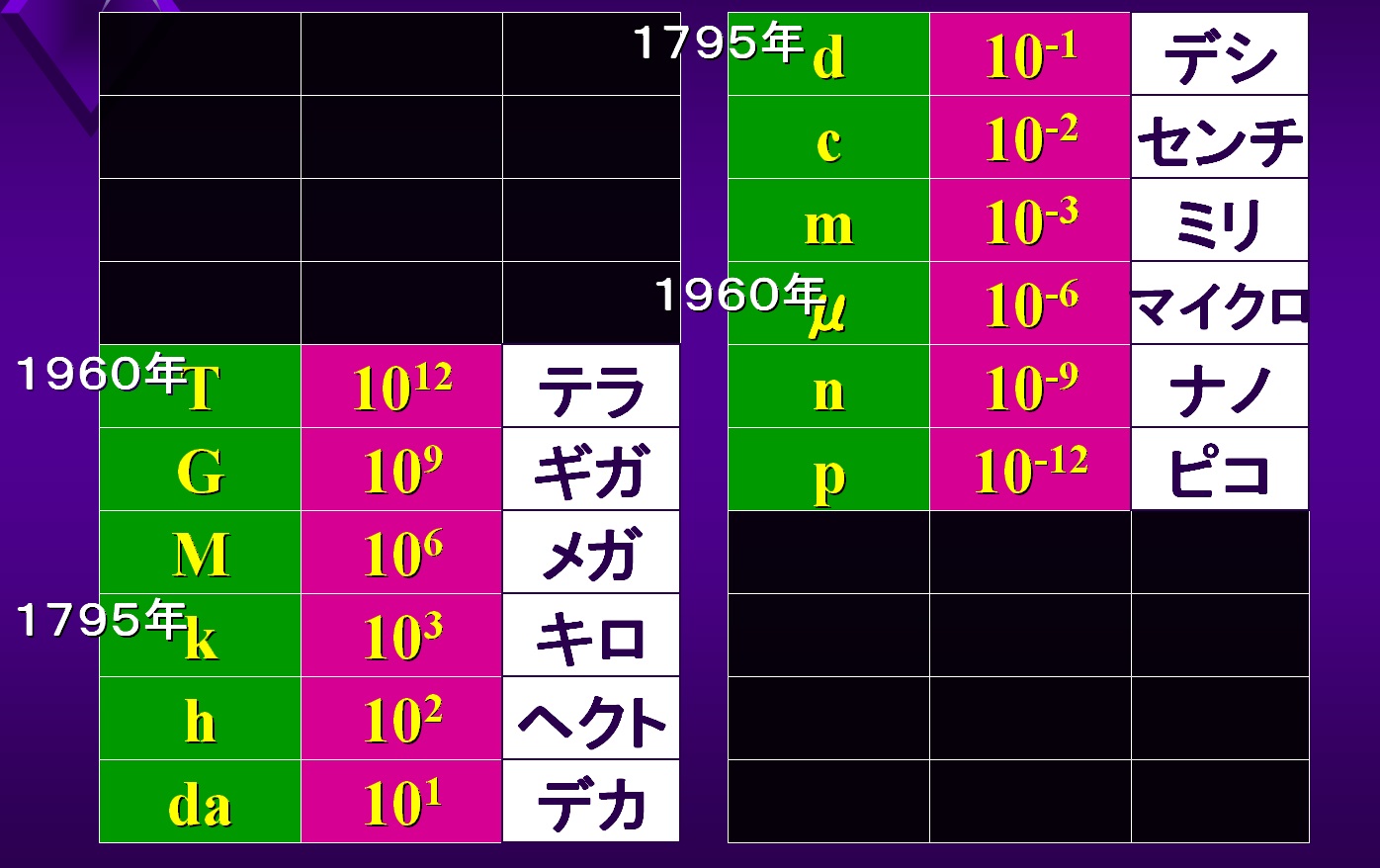

その後、この単位だけでは足らなくなり、1960年にテラからメガ、マイクロからピコまでの単位が追加された。

(図2:度量衡-2)

科学の発展は凄まじくそれでも足らなくなり、1964年にはエクサからペタ、フェムトからアトまでが追加された。

(図3:度量衡-3)

更にヨタとゼタ、ゼプトとヨクトが追加されて現在の姿になった訳である。

(図4:度量衡-4)

我々が扱う普通の数値の大きさは、18世紀の終り頃に定められた単位の範囲内で十分であったのだ。それが、この数十年の間に急速に拡大しビッグデータの時代に突入しようとしている。こういった単位の変化からも、最近の科学の発展の凄まじさが感じ取れるのではないだろうか。

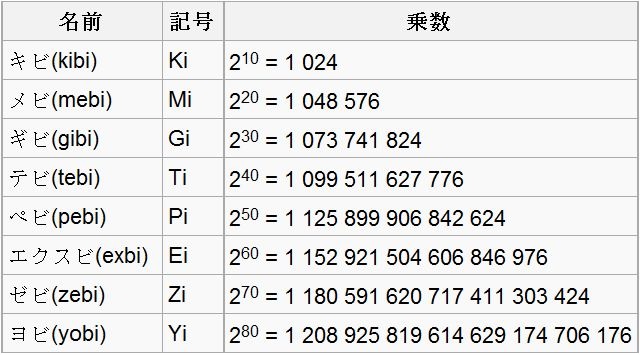

コンピュータの分野では2進数が使われるが、2進数にも度量衡の単位が定義されている。

(図5:2進の度量衡単位)

たとえば、代表的な物の大きさを以下の様に表すことができる。

・CD 700MB(メガバイト)⇒ MiB(メビバイト)

・BD 100GB(ギガバイト)⇒ GiB(ギビバイト)

・外付けHDD 数TB(テラバイト)⇒ TiB(テビバイト)

・巨大粒子加速器(LHC)15PB(ペタバイト)⇒ PiB(ペビバイト)

・1年間に生成・流通したデータ総量(2002年)

23EB(エクサバイト)⇒ EiB(エクスビバイト)

・1年間に生成・流通したデータ総量(2011年)

1.8ZB(ゼタバイト)⇒ ZiB(ゼビバイト)

小中学校時代ならまだいいが、高校、大学と進んだら やはり新しい単位の名称とその順番を正確に覚えている必要があろう。

すべての単位の覚え方を以下に示しておくことにしよう。

(図6:度量衡単位の記憶法)

【注】老婆心ながら記しておくが、“大門じいさん”とは、ヨタからメガまではすべて大文字表記であることを示している。それ以外はすべて小文字表記になる。キロは小文字(k)である。大文字(K)にすると絶対温度のケルビンを表すことになるから注意されたい。

|